Carlos nació en Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, y se integro a la comunidad de Testigos de Jehová a los 17 años. Enraizada en el catolicismo, su familia no vió con buenos ojos la conversión religiosa y al año siguiente lo echaron de su casa. Agarró su guitarra, armó un pequeño bolso y viajó 1800 km hasta llegar a Neuquén, dónde fue acogido por una familia de la comunidad de testigos.

Dos años después, en 1971, tuvo que ir a Tandil para hacer el Servicio Militar. Recuerda el día que estaba en la fila, y le entregaron el uniforme.”Señor no voy a tomar la ropa porque soy Testigo de Jehova”, respondió. El jefe de regimiento le propuso firmar la baja a los seis meses, a cambio de no usar la vestimenta militar pero si encargarse en ese tiempo de limpiar la sala de armas y municiones. Nuevamente Carlos se negó, ellos no podían hacer ninguna actividad vinculada a las Fuerzas Armadas.“Usted va a ir preso”, le anticipó el militar, y le dió la libreta y lo mandó a su casa con la recomendación de desertar. Pero eso tampoco estaba en los planes de Carlos.

A la semana lo derivaron al Grupo de Artillería Antiaérea 601 en Mar del Plata. Allí conoció a dos Testigos más, Julio Martin y Alberto Albistur. La unidad estaba a cargo del “Capitán sin miedo” quién se ensañó de forma especial con él y sus compañeros de fé. Prefiere no decir su apellido.“Hacía todo lo posible por quebrar nuestra integridad”. Entre los maltratos sufridos, los dejaban sin comer, y les tiraban agua. De allí, fue trasladado a Prision Magdalena, la cárcel de máxima seguridad dónde se alojaban a presos políticos. En la cárcel, realizaba tareas de servicio. Recuerda que a pesar de todo, el director de la Penitenciaria, José María Calonge los trató amablemente.

Un hecho que lo marcó, fue cuando en una misa, el Cardenal Primatesta les entregó unas medallas de la Virgen de Luján. Ante la negativa de aceptar los símbolos religiosos y por “fanatismo”, el castigo fue el encierro absoluto y la quita de algunos “beneficios obtenidos”: medio litro de leche diario, las visitas, y la oportunidad de salir al patio que tenían dentro de la prisión. Pese a eso, confiesa que muchos otros Testigos la pasaron peor: muchos permanecieron un mes en “el chancho”, un calabozo pequeño y bajo, en el que solo se podía estar sentado”.

La liberación de Carlos fue el 8 de marzo de 1977, luego de permanecer 6 años preso sin juicio ni condena firme.“Cuando me juzgaron me acusaron de insubordinación, y me dieron 4 años, sin contar el tiempo que había estado antes, un año y medio”, recuerda.

Nunca más volvió a su pueblo natal. Su testimonio fue uno de los primeros en conocerse ante la Justicia, y su caso uno de los 30 presentados en Córdoba, y de los que más tarde tomaría conocimiento Ernesto Moreau.

Se destapa la olla

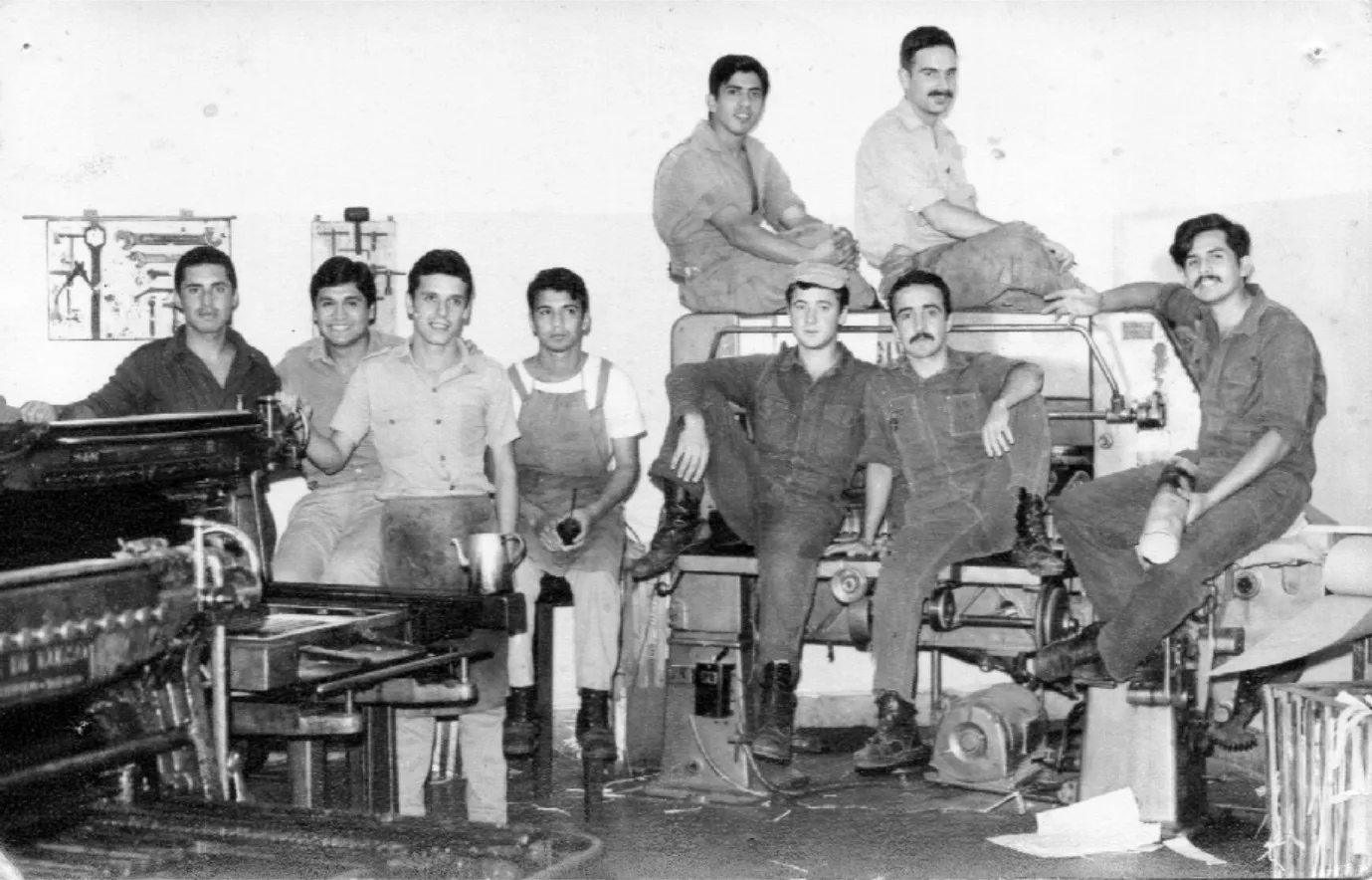

“Los Testigos de Jehová eran considerados presos ‘valiosos’, por la obediencia que prestaban, la calidad del trabajo que realizaban y la honestidad que los caracterizaba. Tanto en Campo de Mayo como en Magdalena existían distintas labores que les eran encomendadas a los Testigos de Jehová”, explica Daniel Rafecas, juez federal que desde 2012 investiga los delitos de lesa humanidad cometidos contra la comunidad religiosa.

También afirma que los peores tratos que recibieron los Testigos de Jehová fueron impartidos en las unidades militares donde eran inicialmente citados a prestar el servicio militar. En el sur del país, esta práctica se agudizó porque toda esa zona estaba más involucrada con el conflicto diplomático con Chile y, después, con Malvinas. Como los Testigos eran neutrales, se los tildaba de apátridas y antinacionalistas. Cuando los derivaban a Campo de Mayo o Magdalena, estaban destinados a trabajar muchas horas, con una paga magra o nula, sin embargo, en la mayor parte de los casos, los malos tratos y las torturas decrecían enormemente o directamente desaparecían.

El magistrado relata que toma conocimiento de las denuncias, a partir de la megacausa Chavanne-Siderúrgicas Grassi, en la que se investigó la privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos de diferentes personas pertenecientes a dicha sociedad por parte del Primer Cuerpo de Ejército, en Campo de Mayo. En ese contexto, se conoce una serie de irregularidades y eventuales delitos, cometidos en perjuicio de soldados conscriptos que, por profesar la religión Testigos de Jehová, eran objetores de conciencia al momento de ser enrolados.

Para estudiar en profundidad los casos que empezaban a salir a la luz, y que demostraban que había un determinado tratamiento y protocolo de las FF.AA hacia las personas que profesaban esa religión, se abrió una causa aparte. Rafecas se contactó con el Dr.Ernesto Moreau, quien junto a su esposa Sonia Casale, habían presentado una investigación a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en la cual denunciaban, a traves de diversas pruebas y testimonios, las violaciones de derechos humanos y discriminación que habian sufrido los Testigos de Jehova.

Hector Marquez confirma la fiabilidad a la que se refiere Rafecas: él fue uno de los Testigos, a los cuales los militares prestaron su voto de confianza. Durante su permanencia en Prision Magdalena, trabajó en la casa del director general, Jose Maria Calonge. Preparaba las comidas, tenía acceso al salón de armas, y quedaba a cargo del hogar en los viajes pasajeros que el militar realizaba.

También conoció la otra contracara: el destrato en los cuarteles. En 1973, se presentó al Servicio Militar. Recuerda el número con el que salió sorteado, el 207. Muchos familiares de Testigos de Jehová, al igual que un desaparecido, no estaban al tanto del paradero sus seres queridos. A diferencia de otros, llegó a anticiparle a su madre lo que le sucedería. De Ramos Mejia, lo trasladaron a la base de El Palomar. De allí, esposado y con custodia, sin saber a dónde se dirigia, viajó por primera vez en avión. Aterrizaron en Comodoro Rivadavia, sin embargo su destino final sería otro: la Unidad 181 de Combate, en Río Gallegos.

“Era una tortura silenciosa, algunos soldados de guardia nos tiraban agua, y a veces ‘se olvidaban’ de darnos de comer, o llevarnos al baño. También, las cartas enviadas y recibidas, eran abiertas y selladas por los militares”, recuerda. Su salud se fue deteriorando. “En una oportunidad se me congelaron las piernas y mis compañeros tuvieron que salvarmelas con ginebra. También me agarré una neumonía que me dejó inconsciente tres días, casi sin poder respirar. Tuvieron que inyectarme penicilina porque los pulmones estaban muy lastimados. Casi me muero”. De esa experiencia, también recuerda el sabor almendrado del antibiótico en los labios.

De los los tres años en los que estuvo encerrado, Hector describe que hubo momentos buenos- cuando se reunía con sus hermanos de fé y hacían reuniones bíblicas-y otros tantos, amargos como la penicilina.

Testigos de Jehová, y el comienzo de una lucha silenciosa

“Su deseo era que todos los casos rechazados por la Corte Suprema, estén incluidos en la ley de moratoria. No por la importancia de una compensación económica, sino por el reconocimiento que representa para un Testigo de Jehova que el Estados reconozca los atentados de lesa humanidad perpetrados”, expresa Sonia Casale, esposa de Ernesto Moreau, expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos (APDH) y activista fallecido en 2021, mientras esperamos el café en un bar en Palermo.

Allí, en esa zona céntrica, se conocieron con Ernesto a mediados de la década del 90, cuando ocurrió el desalojo de los habitantes de las ex Bodegas Giol, gigante de la vitivinicultura que durante años tuvo sucursales y centros de distribución a lo largo de todo el país. En ese entonces, Sonia tenía 29 años-hoy tiene 58 años- trabajaba en la empresa, y militaba en una unidad cercana, y Moreau se presentó al lugar como abogado defensor de las familias que vivían en los piletones del subsuelo de la bódega. Al poco tiempo se casaron, y fundaron el Estudio Casale-Moreau.

El primer acercamiento que tuvieron a los casos de lesa humanidad contra la comunidad religiosa fue en 1998, a través de Alejandro González Gattone, abogado y primo de Ernesto, quien le comentó sobre 30 casos de detención de Testigos de Jehova en Córdoba que querían presentarse ante la Justicia para relatar el tratamiento y la persecución sufrida durante la última dictadura militar. Ese episodio fue solo la punta del iceberg. En realidad eran muchos más.

Con el avance de la investigación, los letrados se encontraron ante casos complejos pero nobles. Durante la dictadura, los Testigos de Jehová fueron tratados como presos políticos por la Justicia, a pesar de que su fe les impide ser partidarios. “Tenían el mandato de cumplir ante la ley y presentarse al Servicio Militar si eran convocados, no solo por un deber moral, sino también por lo que su propia fe les inculcaba”,explica Sonia.

Según los registros de la APDH al menos tres Testigos de Jehova murieron a causa del maltrato llevado durante esos años. Moreau relato en dos oportunidades: “Tengo el relato de un Testigo de Jehova que fue enterrado hasta el cuello. Le pasaban caballos por arriba de la cabeza hasta que murió(…) Este era un proceso de redención del Testigo de Jehova. Tengo otro caso en Mar del Plata en dónde a uno lo metieron en el mar en invierno y le dijeron que no saliera del mar hasta que no cambiara de opinión, y el Testigo se quedó en el mar. También murió”.

En los Consejos de Guerra, los defensores oficiales, que eran militares, recomendaban a los acusados no defenderse y declararse culpables. Se los interrogaba sobre su fe y organización. En complicidad con los militares, la Iglesia Católica también se ensañó con la comunidad: con documentación posterior se comprobó que el Vicariato Castrense se encargó de hacer circular textos en los que se los consideraban peores que los comunistas.

Las condenas incluían inhabilitación absoluta y perpetua, lo que se conoce como “muerte civil”. Muchas personas ni siquiera aparecieron en los registros tras el retorno de la democracia en 1983. “Luego de que se sancionaran las leyes 24.043, o la 25.564, que permitieron ampliar el periodo atrás y abarcar las detenciones que hubo desde el golpe a Perón en adelante (1955), ese año contabilizamos 350 casos. Desde entonces patrocinamos 700 casos, de los cuales 70 en la actualidad no están resueltos”, describe.

Con la asunción del Gobierno de Javier Milei, el desmantelamiento de políticas de DD.HH y de áreas claves retrasaron los procesos.“Con motivo de auditar los casos, el Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, suspendió el pago de las pensiones a familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad. Yo tengo 30 casos judicializados, con juicio de amparo y sentencia ganada, que habían entrado en el circuito de pagos, y que están frenados”, expresa. Agrega que sumado a eso también hay 120 casos sin resolver que ya percibieron indemnización pero que tienen lesión gravísima-daños psicológicos o físicos producto de la detención-y que tienen una compensación económica complementaria.

Hasta el final de sus dias, Ernesto Moreau estudió en profundidad, y llevó adelante, la defensa de los Testigos de Jehova que habian sufrido violencia institucional y discriminación desde 1972 hasta los primeros años en democracia, agravandose en el contexto de la última dictadura militar a partir del 76. Hoy esa tarea la continua en soledad su esposa, Sonia Casale. “En las últimas semanas, cuando el cáncer estaba muy avanzado, él seguía buscando las carpetas y hablando con Testigos. Fue una de las causas principales por las que luchó incansablemente”, recuerda.

Perseguidos históricamente por su Fé

Sobre la persecución y discriminación sufrida por los Testigos de Jehova, hay muy poco escrito. Sin embargo, esta problemática no es nueva. La discriminación se remonta con diferentes politicas y decretos según las naciones, desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los Testigos de Jehova fueron la primera denominación cristiana prohibida por el régimen nazista. Se calcula que aproximadamente 5 mil fueron asesinados durante el Holocausto. En los campos de concentración los diferenciaban con un triangulo invertido de color purpura.

En su libro, Dios o Patria, Los Testigos de Jehova y la dictadura militar, el periodista Diego Marinozzi realiza una ardua investigación sobre el tratamiento que sufrió la comunidad religiosa en Argentina desde mediados de la década del 60, y vincula los hechos con los antecedentes históricos y el contexto mundial previo. También cita la mirada de la prensa en Estados Unidos. En un artículo difundido por el periodico norteamericano U.S News and World Report se destaca que “las cartas sobre la inflación ocuparon el séptimo lugar, pues fueron sobrepasadas por correspondencia sobre temas como el estado de los impuestos en las escuelas privadas, el tratamiento de los Testigos de Jehova en la Argentina, y la ayuda a Nicaragua”. El pais que habia impulsado el Plan Cóndor, y fomentado politicas contra la comunidad religiosa, alertaba sobre las duras medidas del gobierno militar argentino.

En una de sus editoriales, World Herald, un diario de Nebraska, también alerta sobre el tratamiento del gobierno argentino sobre la comunidad religiosa: “En Argentina se le persigue por seguir los principios de su creencia… Se requiere una imaginación fanática y paranoica para creer que los Testigos de Jehova sean una amenaza para cualquier régimen político; no hay otro cuerpo religioso que sea menos subversivo ni ame más la paz (…).

El tratamiento a los seminaristas en Argentina se endureció a partir del decreto 1867 publicado a fines de agosto de 1976 en los cuales se acusa a la comunidad de “secta” que “sostiene principios contrarios al carácter nacional, a las instituciones básicas del Estado y a los preceptos fundamentales de esta legislación”. Recién en 1980, tras la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en medio de conflictos militares internos agravados por la crisis económica, es que el Gobierno decide levantar la proscripción.

Pese a esto, los primeros seis meses de 1982, en el contexto de la Guerra de Malvinas y el auge del nacionalismo por el cual los militares esperaban dar su último batacazo para salvar su gestión, los Testigos de Jehová volvieron a estar en el foco de persecución. En Buenos Aires fueron especialmente controlados por los Servicios de Inteligencia en vista de su postura ideológica, y se ordenaba a los agentes policiales que investigaran a sus integrantes de la “secta” para corroborar que no visiten domicilios particulares para incitar a no colaborar con las autoridades militares, ni con las tropas por el conflicto con Gran Bretaña.

Testigos del horror, y el largo camino para obtener Justicia.

Muchos Testigos de Jehová fueron una pieza fundamental para destapar y describir de forma cronológica los crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, dónde funcionaba el centro clandestino “Las Chapas”, causa en la cuál prácticamente no existen sobrevivientes. Los religiosos fueron los encargados de “limpiar y desmantelar” el sitio en 1979 cuando vino la Comisión Interamericana, para investigar las denuncias por crímenes de lesa humanidad. Los Testigos relataron que allí encontraron cartas y escritos con dedos de sangre en la pared. También que dentro del predio había un sector dónde vieron muchas mujeres embarazadas y adultas mayores. Los Testigos relataron los destratos; la burla, el frio y el hambre que pasaron, y otras atrocidades como amputaciones de dedos y simulacros de fusilamiento.

El primer caso de reparación que Ernesto y Sonia ganaron ante la Corte Suprema-y sin juicio en sede administrativa- fue el de Marcelo Guagliardo durante la gestión de Néstor Kirchner. El expresidente se interesó especialmente por los casos de Testigos de Jehová e incorporó a los Testigos al Plan Nacional contra la Discriminación y los ubicó como víctimas en uno de los capítulos de la ley. También pidió un abogado especialista en eclesiástico, Waldo Villalpando, conocido de Moreau de la APDH. Paradójicamente, en el gobierno de Cristina, Aníbal Fernández rechazó el caso siguiente, el de Mario Dree, más tarde llevado a la Corte Suprema y ganado por Sonia y Ernesto en 2011.

Para llevar adelante la defensa, los letrados trabajaron sobre tres puntos importantes: primero la discriminación: durante la dictadura, Videla emitió un decreto en el que se los considera como una secta, motivo por el cuál se cierran los Salones del Reino y se les prohibe reunirse. “Los Testigos son seminaristas, es decir, que todos los que integran la religión son ministros que asumen un ministerio. En la religión católica, a los seminaristas se los exime del servicio militar, y no sucedió lo mismo con ellos”, agrega Casale.El segundo eje que tomaron es que fue sistemático ya que toda persona que manifestaba que profesaba esa religión era detenida cuando se presentaba como objetor de conciencia ante la ley. El tercer eje fue que ellos no desertaban, sino que se presentaban a objetar.

Cuando les daban la baja, marcaban la libreta con un sello rojo que decia que era “indigno de servir en las FF.AA”, y una condena por insubordinación, que complicaba el acceso laboral. Rafecas agrega que además los miembros de esta comunidad recibian una inhabilitación total perpetua.“Hay Testigos que tuvieron serios problemas para salir del país, así como inhabilitación para votar en elecciones, y que tuvieron que recurrir a un abogado particular que los representará”, subraya Rafecas.

Y cierra: “Si bien los Testigos de Jehová están incluidos dentro de las políticas de reparación, solo se reconoce únicamente el encierro que sufrieron en dictadura. Todo el encierro sufrido en democracia no ha sido indemnizado de ninguna manera, siendo en algunos casos la mayor parte de la pena impuesta”.

También podés leer nuestro Especial: “40 años del Nunca Más”

Shannon Prickett es periodista egresada de TEA. Trabajó en la sección política del diario El Cronista.