Es miércoles 23 de julio y son las 9 am. En La Paz -una localidad del Departamento de San Javier, valle de Traslasierra, Córdoba- hace frío, está nublado y hay mucha humedad. Comenzó a lloviznar, las pocas gotan de agua traen alivio a los lugareños, alejando el mal augurio y silenciando la amenaza latente de “fuego”.Los comercios no están abiertos, salvo alguna que otra excepción. Es que hay un corte de luz programado de tres horas a partir de las 9 am.

Gabriela, la dueña del único almacén abierto, me vende 300 gramos de criollitos por $900 y me cuenta que el invierno pasado fue muy seco y que eso se traduce como un posible foco de incendio. Nunca le pregunté por posibles incendios, pero ella hizo mención igual: “Ahora por suerte llovió la semana pasada y ayer”. Salimos del comercio y un señor en bicicleta que estaba haciendo tiempo en la puerta del almacén me pregunta si llevaba esos criollitos para el mate.

***

El valle de Traslasierra está compuesto por cuatro departamentos y varias localidades. Traslasierra significa literalmente “detrás de la sierra” y debe su nombre a su ubicación al oeste de las Sierras Grandes de Córdoba, una barrera natural que históricamente aisló esta región del resto de la provincia. Durante la época colonial, estas tierras fueron refugio de comunidades originarias y más tarde de quienes huían del orden porteño. El departamento de San Javier, el que recorro en estos días, está ubicado en una zona semi árida, con lluvias que rondan los 500 a 800 mm, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los inviernos son más secos que los veranos a pesar de la llovizna, la humedad y las nubes que acompañan estos días, un contraste notorio con respecto al invierno pasado, según cuentan quienes habitan el lugar. Hace un mes a los vecinos les preocupaba la sequía. Al cavar un pozo en la tierra, es evidente: en la superficie el suelo está húmedo, pero 30 ó 40 cm por debajo ella está extremadamente seca. Durante 2018, Traslasierra se vio afectada por un incendio en el que se quemaron más de 6000 hectáreas.

Diego es el dueño de la casa donde me hospedo. Es ingeniero, trabaja en el campo y en turismo. Su padre era conocido como “el doctor del pueblo”.

-Históricamente se solía prender fuego para favorecer el rebrote de pastos, pero la actividad ganadera fue mermando a causa del negocio inmobiliario”-, me cuenta. Esta última fundamentalmente, así como la proliferación de alambrados, la vegetación susceptible de convertirse en combustible y las condiciones climáticas cambiantes, generan la aparición de incendios forestales que impactan directamente en el monte, las cuencas y todo el ecosistema. “Lo sentías, lo veías”, cuenta Celeste, vecina que vive en Luyaba -a ocho kilómetros de La Paz- al referirse al fuego del 2018. Ella, además, participó como brigadista en los grandes incendios del 2020 que hubo en el valle de Traslasierra.

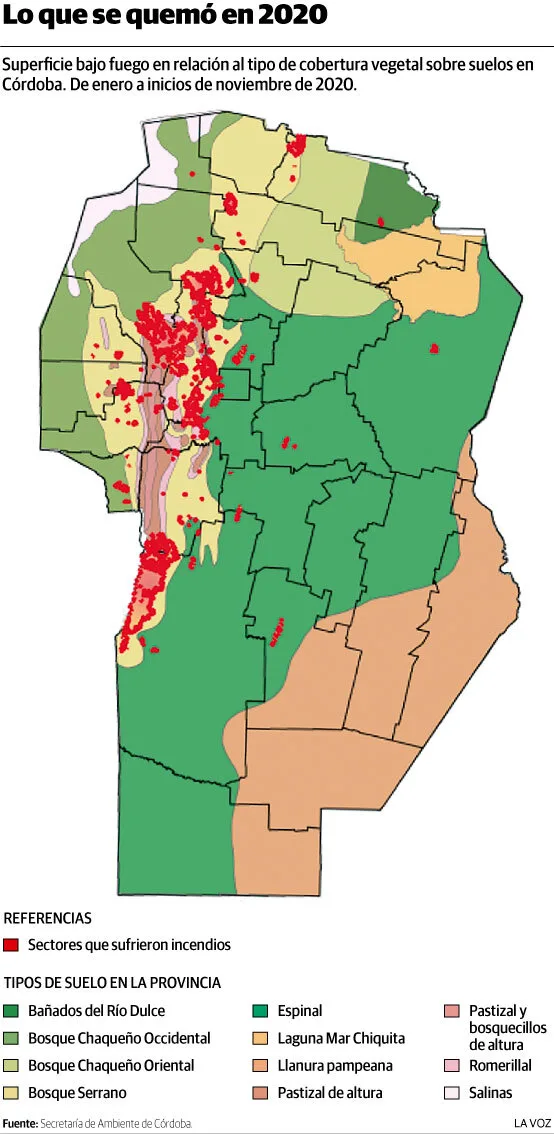

Algunos recordarán el 2020 como el año de la pandemia; otros recordarán que ese fue el año en el que se prendió fuego todo: bosques, humedales y monte. Ese año significó un antes y un después en Córdoba: más de doscientos incendios devastaron la provincia. Cinco de ellos fueron calificados como megaincendios o de sexta generación, focos que por su potencia e intensidad pueden cambiar las condiciones climáticas generando tormentas imprevistas, ráfagas de fuego y nubes de humo.

Dame fuego por dinero

Según el INPE (Instituto Nacional de Investigación Espacial) de Brasil, durante el 2020 se registraron 74.113 focos activos en la Argentina, más del doble que en el 2019. La NASA elaboró el FIRMS (Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos, por sus siglas en inglés) en el que se puede apreciar la existencia en tiempo real de incendios a lo largo y ancho del planeta. Incluso, es posible ver registros del pasado como el del 2020: efectivamente, ese año se prendió fuego todo. A comparación de años anteriores, las imagenes satelitales muestran un incremento significativo de los puntos rojos lo que indica que la magnitud y la escala de los incendios cambiaron en las últimas décadas.

Las causas son diversas:el cambio climático, las sequías, el estrés hídrico. Pero sobre todo se quema por dinero: los intereses comerciales que hay detrás de bosques, montes, selvas son muy grandes y buscan utilizar tierras para actividades económicas sin ningún tipo de interés por el ambiente.

Al respecto, la ley 9814 sancionada en Córdoba en el año 2010 define un mapa de bosques nativos que debe quedar constituido por áreas rojas en las que hay bosques nativos que no deben transformarse por su alto valor, así como áreas amarillas que comprenden zonas que pueden verse sometidas a determinados usos productivos y áreas verdes que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad de acuerdo a los criterios que la ley establece.

Uno de los problemas de esta ley está en el artículo 12 que establece que la Autoridad de Aplicación puede recategorizar las zonas siempre que sean de interés público; la ley no define qué es el interés público y esto es objeto de disputa. La legislación, de esta manera, es endeble y deja baches para que los negocios avancen .

“El Estado, además, pone al servicio de los mismos agentes, la disponibilidad de suelo público de interés ambiental y su propio patrimonio inmobiliario”, explican las autoras Patricia Pintos y Sofìa Astelarra en su libro Naturalezas Neoliberales, editado por El Colectivo en el año 2023.

Joaquín Deón, geógrafo de la Universidad Nacional de Córdoba, explica en un artículo que “donde hubo desmontes e incendios hoy se planifica megaminería de canteras, ganadería o cría de cerdos a megaescalas. Y en los campos donde estas actividades ya no dan para más porque los suelos, el agua y bosques ya están destruidísimos, se proyectan, después de estos extractivismos, grandes complejos de golf, barrios cerrados, loteos con seguridad privada, parques temáticos, salones de arte o de fiestas privados, cotos de caza con hoteles para cazadores de palomas”. Asimismo refiere en el texto que esos son los territorios incendiados en 2020.

De hecho, esa es la pregunta que hago a todos por acá: ¿cómo explicamos que los fuegos son intencionales y no solamente accidentales?

-En la magnitud en la que se desatan muchos focos en simultáneo, los bidones que quedan, los rastros. Claramente se nota la intencionalidad. Y después porque si vos hacés el mapa de lugares incendiados y después ves proyectos inmobiliarios, desarrollistas, productivos, ¿qué se puede pensar?

Las palabras son de Celeste quien vive hace varios años en Luyaba, es docente y tejedora. Tiene una mirada aguda, precisa y además conoce el territorio como brigadista. A partir del 2020 se conformaron veinticinco Brigadas Forestales Comunitarias como respuesta a la desidia estatal. Me cuenta que luego de los incendios del 2020 en una zona muy particular apareció una empresa de olivos muy grande que hoy tiene el monopolio de los turnos de los regantes que se pueden comprar dado que el agua es por acequia. “Lo que no sabemos es si compraron antes o después”, agrega, a pesar de que se solicitó un informe a través de la ley de información pública, y que aún siguen esperando.

Luyaba es una pequeña localidad en el oeste de la provincia de Córdoba protegida por las sierras. Su nombre, cuentan los vecinos, proviene del sanavirón, “lugar donde se junta el agua”, denominación que cobra sentido al observar cómo los arroyos de montaña convergen en pequeñas vertientes que alimentan las acequias del pueblo. Cuentan algunos vecinos que por allí pasó Facundo Quiroga y el Chacho Peñaloza quienes libraron los últimos combates contra el centralismo porteño durante el siglo XIX.

Sus calles de tierra serpentean el lugar de hogares hechos en madera y en barro. Al caminar uno se encuentra con muchas especies vegetales como el romerillo, la jarilla, muchas hierbas medicinales y sobre todo aromáticas: las fragancias se mezclan y se pierden en la majestuosidad del paisaje serrano. La economía local se sustenta del turismo rural y de la ganadería a pequeña escala que va desplazando el monte, una cuestión que merece nuestra atención. El mercado globalizado no penetró profundamente en el lugar: aún el silencio nocturno puede aturdir al punto tal de que uno prefiere susurrar antes de hablar en voz alta.

Una casa común

La cocina de Celeste tiene una mesa en el medio, mucha madera alrededor y varias ventanas que enmarcan el paisaje serrano como cuadros que viven. Es como si la casa hubiera decidido traer el monte hacia adentro. La madera está en todas partes: en las vigas del techo, en los marcos de las ventanas, en las repisas donde descansan libros, frascos, especias. Hay una radio portátil que está conectada y suena de fondo. El sonido que emite se confunde con el crujir ocasional de la salamandra, ubicada a un costado. La biblioteca plagada de libros asoma a nuestras espaldas. La temperatura es perfecta.

“El monte es hermoso”, me dice, “pero según el Plan Nacional del Manejo del Fuego es material combustible y es peligrosísimo hablar en esos términos”. Es la excusa perfecta para introducir cabras que ralean, animales que abren caminos “y que comen todo lo bajo”. Eso es a lo que se refiere la Confederación de Asociaciones Ruralistas de la Tercera Zona (CARTEZ) cuando expresa “producir conservando”.

Celeste dice que eso no es conservar, que es un desmonte encubierto para introducir animales de cría. Para ella, lo primero es el monte, su hogar. “Nos interesa la protección del monte, de las cuencas, del ecosistema básicamente; sí, de nuestra casa, claro. Nuestra casa como casa grande, como casa común”. Celeste tiene razón: los seres humanos no somos el centro de este planeta.

El fuego que arrasa y tiñe

Celeste recuerda con mucha precisión que en el primer incendio que hubo en el 2020 el cielo se tiñó completamente de rojo, y que el fuego se convirtió en lava.“En la escuela de San Isidro, donde habíamos instalado la base de operaciones, todo el camino estaba tomado por el fuego, que iba bajando. De mi casa, el fuego llegó a estar a 500 metros. Y reflexiona: “Todo el tiempo te parece que el incendio está ahí y que te tenés que evacuar. En ese momento uno se pregunta ‘¿por qué no se para el mundo?”.

Diego entiende bien a lo que se refiere Celeste sobre cómo los incendios tiñen lo que arrasan a su paso. Gran parte de su infancia creció “viendo desde su casa una cortina roja sobre la sierra”. Que algunos incendios eran chicos, que otros eran más grandes. Incluso, al igual que la lava, esa cortina también llegó a estar cerca de su casa. “Esa vez tuvimos que pedir una bomba de agua para aguantar”, dice. Aguantar. Le repetí esa palabra para saber si había escuchado bien. “Es que sin bomberos no se zafa”, me explica.

***

Es martes 22 de julio, son las 20.30 hs. En Las Chacras a unos pocos kilómetros de La Paz y de Luyaba, la noche es fría y el camino hacia la casa de Cristobal es oscuro. Cuando llego, me invita a pasar a la cocina. Entramos. Sobre las mesadas hay vestigios de la vida cotidiana: utensilios de madera, cacerolas, sartenes. La cocina es a gas, de esmalte blanco, y un hogar a leña calienta la casa. Las ventanas miran al monte. En una de ellas hay algunos carteles con mensajes de aliento: “Papá: te amamos” y “Sos la estrella que ilumina el mundo”. En frente de las ventanas, por detrás mío, una estantería con muchas fotos, en algunas está junto a su esposa, en otras junto a sus dos hijas. Hay un libro que destaca sobre el resto: Los sapos de la memoria, de Graciela Bialet.

Durante el 2020 Luyaba se quemó; el fuego llegó incluso al pueblo. Cristóbal era brigadista en ese entonces. “Imaginate que en julio era todo sequía, la última lluvia había sido el 6 de marzo”. Mientras cuenta eso, algunas gotas de lluvia empiezan a caer. A diferencia de Celeste y de Diego, no habia lava ni cortina, a él le tocó presenciar las consecuencias arrolladoras de ese fuego que tiñe. “Mientras tomaba mate se veía una columna gris. Nos llamamos entre los vecinos y fuimos hasta el lugar a ver cómo podíamos ayudar”.

Hace dos semanas Cristobal viajó a un encuentro de destrezas bomberiles que se realizó en Villa Carlos Paz y vio en primera persona el equipamiento que ahí tienen los bomberos. Y era bastante distinto al “traje búfalo” que él había llevado para protegerse del último incendio. “Algunos bomberos de por allá me pidieron una foto porque está discontinuado desde el año 96”, ironiza al respecto.

Esto no significa que no tengan el equipamiento adecuado en el cuartel, pero sí destaca que notó la diferencia de recursos entre una localidad y la otra, por lo que concluye que La Paz es la localidad más pobre de Córdoba. “De hecho en el cuartel hay cinco trajes que están en condiciones, hay 40 bomberos -20 activos- para 60 mil hectáreas. Parece poco, es poco”. Sin embargo, frente a una alerta que pueda manifestarse, la red de bomberos de distintas localidades responde inmediatamente.

-¿Qué necesita el fuego para que exista?

-Calor, oxígeno y combustible. Con las sopladoras, uno podría creer que lo avivamos al fuego, pero si le tiras viento que con ráfagas de 300 km/h, lo extinguís porque lo sofocás y además arrastrás todo el carbón que queda, ¿viste?”.

El fuego se ve, se siente, y se oyé

-Si escuchás la llama es un monstruo. Y también genera cosas en el cuerpo, por eso luego de un incendio hay que tomar mucha agua, inhalar oxígeno puro. El calor que viene del fuego, ese monstruo, te quema los pulmones. No es joda.

Para Cristobal, la batalla para apagar los focos de incendio no acaba cuando el fuego se extingue. Al volver al cuartel de bomberos falta un episodio más: el defusing, una técnica introducida por el psicólogo Jeffrey Mitchell en la década del 80. Se trata de un procedimiento que se propone descomprimir el shock del desconcierto que se pudo haber generado en la situación afrontada. La propuesta es verbalizar los sentimientos y reacciones al suceso vivido para canalizar inquietudes y preocupaciones. Es obligatorio, todos deben hablar, todos deben decir, no importa si es mucho o poco. Se arma una ronda y se comienza.Destaca la importancia del trabajo en equipo en las tarea de rescate.“ Cuando estás con el casco y con la visera estás laburando y no sabes lo que pasa, no sabes si viene un auto, si se te va a caer una rama encima, si el fuego está muy cerca o no… tenés que confiar en tus compañeros”.

***

Córdoba está en Estado de Emergencia hasta el 31 de diciembre del 2025 según la Resolución 570/2025, por lo tanto, se declaró la prohibición del encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios en el territorio provincial. En el 2021, Schiaretti, entonces gobernador de Córdoba, creó las ETAC (Equipos Técnicos Ante Catástrofes) para dar respuesta a los incendios.

Las normas dicen, pero mientras que no haya patrullaje, mientras que no haya prevención y mientras que no haya castigo a los responsables -y me refiero a quienes se creen dueños del fuego-, el presente nos ha demostrado que la legislación y las regulaciones sirven para muy poco mientras haya intereses comerciales irreconciliables con el monte porque, en definitiva, todo fuego es político.

Hay noches en las que Celeste cocina mirando hacia el monte y su respiración se alivia porque no hay resplandor rojizo recortando las sierras, no hay una cortina roja ni olor a humo que la tensione. Solo la luna o las estrellas devuelven al paisaje su silencio e iluminación original. “Es lindo el fuego acá, encerrado en la salamandra”, murmura mientras observa hipnotizada cómo las llamas trepan por los troncos de leña y calientan su casa. En esa contemplación íntima, el fuego está domesticado.

Elsa Vidal, escritora cordobesa, publicó Los bosques posibles por Sade Editorial. En uno de los poemas que componen su libro hay una revelación que parece escrita para Celeste y para todos los que han visto arder sus mundos: “debajo del asfalto y las cenizas // hay un bosque posible”. Es la promesa de que después del fuego, después de todo, algo nuevo puede crecer.

También podés leer: “CUANDO EL AGUA BAJE, RECONSTRUIR LO PERDIDO”

Historiador, docente universitario y periodista. Trabajé en radio y en la producción de podcast para distintos medios de comunicación. Publico crónicas, perfiles y notas para distintos medios. Nací en México y vivo en Buenos Aires (Argentina) desde hace varios años.