¿Cómo se despide una escritora de su madre? ¿Cómo se inscriben las múltiples maneras de retratar un vínculo ambiguo, singular, por momentos atormentador? ¿Cómo se narra la enfermedad, la huida, la vergüenza?

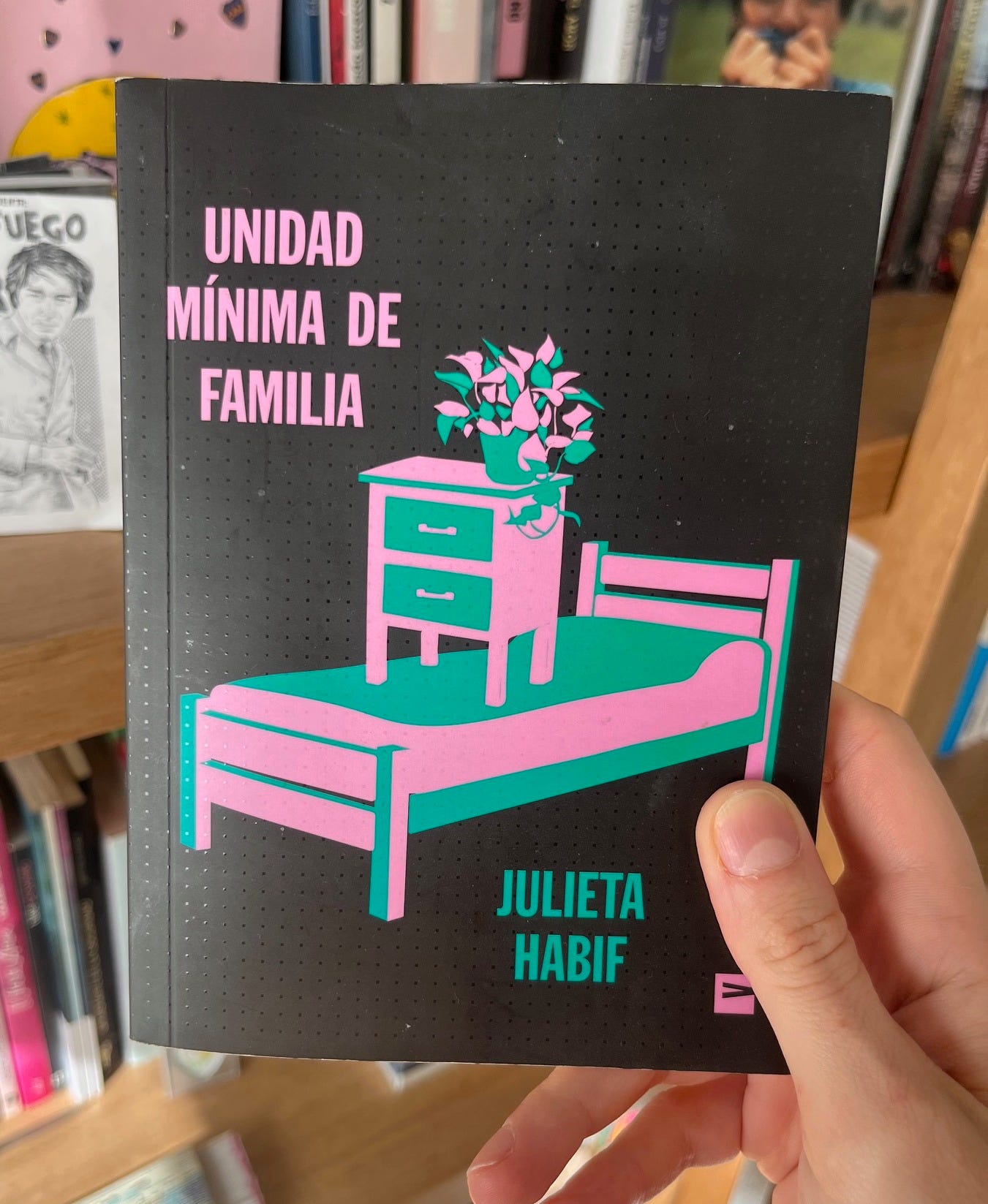

Alivio, decepción, arrepentimiento, culpa, melancolía. La muerte de una madre puede provocar todas estás sensaciones y más. Aún más cuando la enfermedad cae como una bomba sobre el mundo y los recuerdos del vínculo más importante que pueden tener las mujeres en su vida: el vínculo con la madre. Hiper-retratado en películas de Almodóvar, presente cada domingo en nuestros celulares, una madre es una figura tan grande que intentar representarla puede llevarte la vida entera. Julieta Habif, periodista y escritora dejó parte de esta tarea desentrañada con su reciente novela: Unidad mínima de familia (2024) de Vinilo Editora. En ella cuenta la historia de la enfermedad y posterior muerte de su madre, cuando un aneurisma estalla en la cabeza de su progenitora y modifica para siempre su lugar como hija y como ser humano. Años en los que tendrá que lidiar, como puede, con las cosas de su madre y sus demandas.

“Alguna vez escuché que tener un hijo es nunca más volver a estar solo. Me parece aterrador. No solo por la condición ya terrible del hijo como una garantía, un socio, un rescatista, sino por lo que se esconde detrás: la obligación tácita de que ese hijo drene, vampirice la soledad de los padres. Mientras el hijo y el padre existan, el padre nunca estará solo, pero ese deber no contempla qué pasará con el hijo una vez que el padre no esté: ¿qué hará el hijo con toda esa soledad de la que se hizo cargo, que absorbió? Me inquieta, también, que se piense que nunca más estar solo es algo indiscutiblemente favorable”.

Julieta es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en escritura creativa. Su porte es seguro y cálido. Es intelectual y nada dubitativa al hablar. Los años que pasó cuidando a su madre se volvieron una novela. En esos mismos años entenderá que a veces, para atravesar el dolor, no queda otra que hacerse fuerte y separarse. Entenderse como un ser individual con una narrativa y problemas propios.

En este intento por describir un vínculo, por “pintar” su familia, Julieta construye un trazo sincero, para con su mundo y con la actualidad. Sin regodearse en lamentaciones, la voz narrativa de Unidad mínima de familia sumerge a sus lectores en un relato crudo pero realista y sensato de uno de los peores momentos que atraviesan las mujeres en su vida.

Porque cuando una madre enferma no queda otra que escribir. Y en ese escribir, algunos, cómo Julieta, plantean un modo particular, original e inteligente de saberse en la vida. Donde aneurisma puede ser sinónimo de aprendizaje, de auto-descubrimiento, de inevitable crecimiento. Un crecimiento que solo se gana perdiendo parte de lo que fuimos.

-Contame sobre la construcción de la novela.

-Empecé a escribir a comienzos de la pandemia, sin saber en realidad en que iba a devenir el libro que yo estaba escribiendo. En ese momento habían pasado seis meses de la muerte de mi mamá. Estaba muy enojada, no lo estaba procesando bien. Estaba fastidiosa, todo me irritaba, y empecé un poco la escritura. Entiendo lo que pienso escribiendo, entonces para ordenar un poco mi cabeza – o intentarlo al menos- empecé a escribir al respecto cosas que había hablado con muy poca gente, que me avergonzaban un poco y las fui ordenando en documentos. Algunos fueron publicados eventualmente en el medio en el que yo trabajo, otros los cajoneé porque eran demasiado íntimos para mí. Y después, a raíz de un texto que sí se publicó, en torno a la soledad, me contactó la editorial, que es Vinilo Editora, para pensar una propuesta.

-Y sobre el porqué.

-El texto hablaba un poco de mi madre, y otro poco de la soledad. Y yo en ese momento estaba como muy resistente a escribir sobre mi mamá, porque primero me parecía un tema como bastante fatigado, no porque a mí me aburra leer sobre madres, de hecho, en absoluto, pero decía: “otro libro de una hija”, me parecía difícil poder encontrarle la singularidad. Por otro lado, estaba muy enojada, entonces sabía que iba a escribir con ese enojo a cuestas, y no sabía qué producción podía salir de eso. A veces uno está colmado de una emoción, e igual salen cosas espectaculares, o sale chatarra absoluta, no hay una correlación tan directa. Pero me pasaba eso, y eso me frenaba un poco, y empecé a revisar los textos que había escrito en pandemia. Lo que quería era que el texto partiera de mi mamá con su internación y su condición, y eventualmente su muerte, pero que no fuera sobre la internación. Para mí era muy importante tomar perspectiva de eso y conseguir recordar a mi mamá también de la otra forma. Y bueno, lo fui ordenando, fui sumando, sacando, sumando, sacando, hasta que eventualmente quedó una versión presentable.

-¿Qué tiene la no ficción que no tengan otros géneros a la hora de contar una historia?

-No creo que la diferencia entre no ficción y ficción radique en la finitud, porque para mí la realidad también es infinita. Entiendo que la ficción tiene un componente que es la imaginación que uno presume, se puede volar y volar y volar, pero me parece que en la no ficción también hay algo de la multiplicidad de miradas que podés agregarle a un acontecimiento, a una persona o a lo que sea que estés observando, que eventualmente tenés que decidir frenarlo, porque también podría ser infinito. Sí me parece que la no ficción constituye mucho más una manera de mirar de quien escribe que lo que se está narrando. Si perfilo a alguien o hago una crónica de un hecho, de un hito, aunque yo no haga uso en absoluto de la primera persona, lo que está ahí es mi mirada sobre esa persona, sobre lo que pasó. Y me parece que lo que tiene la ficción es que es la única forma que tenés de meterte en la cabeza de otra persona. Así sea ficticia esa persona. Si yo creo un personaje y lo delineo por completo, toda su forma emocional, su forma de pensar, su forma de sentir, ese es el único recurso que hay en la humanidad para supuestamente meterte en la cabeza de una persona. Eso en la no ficción no se puede hacer. Yo no puedo, por más que te observe a una persona durante 25 años, terminar de entender cómo se siente, como piensa. Me parece que ahí es donde está la diferencia. La ficción te permite eso, te permite pintar a alguien y conocerlo por completo.

-¿El vínculo madre-hija puede relacionarse con la vergüenza?

-Cualquier vínculo, puede relacionarse con la vergüenza en la medida en que es una de las llamadas emociones bajas, de las que no se hablan tanto pero se entiende mucho. En el caso de mi madre y yo vivíamos juntas y yo era su única hija. Lla relación que se puede llegar a armar y que en algunos momentos yo sentí que se estaba armando cuando tenía un poco más de razón y de conocimiento y de herramientas, era una relación medio simbiótica. Hacíamos todo juntas, vivíamos juntas, comíamos juntas, íbamos acá y allá juntas. Entonces, los límites entre quién era ella y quién soy yo se pueden difuminar un poquito. Obviamente uno en frío y consciente sabe dónde empieza uno y termina el otro. No es que yo me creía mi madre y tenía la historia de mi madre y pensaba que mis tíos eran mis hermanos. De ninguna manera, pero sí había algo del carácter de ella o los problemas de ella y viceversa, y los míos, que por ahí entraban como en un torbellino y no se sabía bien quién era de qué y cómo resolverlos y quién debía resolverlos.

-Una suerte de auto convalecencia también.

-A mí lo que me pasó con la vergüenza es que yo usé esa vergüenza para hacer el tajo, para hacer el corte, para trazar la línea. Y yo decía, “bueno, vos tenés estos quilombos y está bien, estás re abrumada, pobre de vos porque estás pasada de quilombos, pero vos sos vos y los quilombos son tuyos”. Y yo no me voy a hacer cargo, pero no me voy a hacer cargo porque soy tu hija y soy menor y no me corresponde. No me voy a hacer cargo porque no quiero fundamentalmente. Siempre quería como entender cómo era yo, cómo era mi personalidad, cómo era mi carácter, si yo era, no sé, si yo era temperamental, si era sumisa. Y eso medio que tuve que decidir descubrirlo. No es que un día dije, “Ay, me peleé con tal y descubrí que grito”. No, no, yo tuve que entender, bueno, yo soy así y hacerme consciente de cómo soy yo en función de cómo era mi vieja. Y toda esa división yo la hice usando de cuchillo la vergüenza.

-Que también te sirvió como herramienta narrativa.

-Tampoco quería pintar a mi mamá como, ella es un caos y yo soy el cosmos en su total equilibrio. Entonces era difícil para mí no ponerme a mí o a ella en un lugar de heroína, ni tampoco victimizarla a ella, ni demonizarla a ella. La vida es difícil para todos, todos tenemos quilombos. En ese momento yo tenía los quilombos de una persona de 15, 16, 17 años. Ajustados a mi condición social, mi condición económica y demás. Y mi vieja tenía a los hermanos a cargo, era una mina divorciada. Con lo que implica ser una mina divorciada a su edad, que eran los 50 ponele, 50 y pocos. En su estrato, digo, no era fácil para ella estar sola. Más allá de que tenía muchas amigas, tenía mucha vida y tal. Todos esos conflictos con los que lidiaba, terminaban un poco derramándose sobre mi casa. Y era indefectible que le pasara, porque es humana, porque era humana. Pero bueno, yo, en condición de la única persona que la escuchaba, necesitaba en algún momento decir, bueno: hasta acá. Y todo eso después lo pude procesar escribiendo. Todo esto que parece que yo tengo total entendimiento, en realidad lo entendí mientras escribía.

-¿Es la muerte de la madre en esta novela una especie de alivio?

-Parcialmente es una especie de alivio, sí. Porque la internación de mi madre se hizo muy larga para mí. Yo estuve secretamente deseando que muriera mucho tiempo. Más que nada porque vivir es mucho más que estar vivo. Mi mamá solamente estaba viva. No se podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada. Así que sí, yo siento que el alivio fue una consecuencia de la muerte de mi madre. Por lo menos la inmediata. A mí lo que me pasaba era que yo quería en la intimidad que mi mamá se muriera, pero quería que me dijeran un día que hubo una falla. Que murió durmiendo. El sueño de todo el mundo se murió durmiendo, no sufrió. Mentiría si dijese que no se dio el alivio. Sí, el alivio en algún momento pasó a tener otra forma, de hecho, ahora hay un poco más de tristeza. No porque mi mamá se hubiera ido en sí mismo, sino porque yo lo que extraño es lo que ya no voy a tener, que es ir a tomar un café con mi mamá. En la vida adulta, las dos siendo adultas con mi vieja, no la voy a tener nunca. Como la tengo con mi papá, que nos juntamos a almorzar, o que nos vamos a tomar un café, o que me acompaña a la Feria del Libro, que me acompaña a cosas que a mí me gustan, y él lo hace solamente para pasar un rato conmigo. Entonces no lo tuve. Porque cuando vivíamos juntas, yo todavía no era adolescente, yo tenía 22, 23 años, pero era chica, está de novia, estaba en otra. Y eso sí, cada tanto cuando me viene la imagen de mi vieja, lo extraño de alguna manera retorcida. Pero sí, me parece que el alivio fue una buena parte de lo que sucedió inmediatamente después de que se murió.

-¿Creés que inexorablemente las familias, por una u otra cuestión, se están reduciendo a su unidad mínima?

-Habría que ver qué es la unidad mínima para cada quien. Considero que vivo en familia porque vivo con mis dos perras. Y para otra persona, debo no tener familia porque vivo con dos perras. Me parece que depende de la concepción que tiene cada quien de la familia. Hay familias formadas por cuatro hijos, junto con sus dos padres, o sea, seis personas en total, y son un bloque absoluto, que van a todos lados juntos, que se mueven juntos, que toman decisiones juntos, que almuerzan juntos, que cenan juntos, etc. Y hay familias que son parentales y es una madre, un hijo, un padre, una hija, etc. Y también son familia. Me parece que la reducción a unidad mínima tiene que ver un poco con la dinámica familiar y no la cantidad, y tampoco la calidad, creo. Tiene que ver más con la dinámica de los tiempos y los ritmos y las formas de cada familia. En mi caso, Unidad mínima de familia tenía que ver un poco con esto. Hoy tengo mi hogar hecho por dos perras y yo, en su momento tuve un hogar hecho por una madre y yo, y cuando era chica tuve un hogar con un hermano, un hermano, un padre, una madre y yo. Todas fueron familias. El día de mañana, en mi caso, si tengo hijos, será mi familia también. Creo que genuinamente depende.

-¿Cómo es narrar la propia vida siendo fiel a los requerimientos de una novela?

-A la hora de sentarme a escribir, tengo que tener algo para decir. Decirlo de la mejor manera. La más comprensiva y atractiva posible. Y escribirlo lo mejor que se pueda escribir. Para mí esos son los primeros tres ladrillos de los que parto. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene la novela? Los desconozco. Creo que si tenés algo para decir, si pensás la mejor forma de decirlo, que sea potente, que sea comprensible, que sea atractivo, para mí eso es suficiente. No necesitas grandes cosas. Necesitas sentarte a pensar qué vas a hacer con las ideas que tenés. Yo tenía las ideas, que en realidad no son mi vida. Tenía ideas en torno a mi vida. Pero mi vida es mucho más que las 80 páginas del libro. También es mucho menos, ocasionalmente, también podría resumir mi vida en dos páginas. Creo que tiene que ver con eso. Yo dejé mucho afuera, porque también en algún momento pensé, ¿cuánto más? Hay cosas que yo incluí, para tener otro punto de vista que no fuera el mío, de quién era mi madre.

-¿Por ejemplo?

-Las escenas con mis amigas, para mí era importante que estuvieran, porque seguramente te ha pasado que alguien te dice: “tu vieja es una masa”. “Qué grande tu vieja”. Y vos pensás, bueno, lo decís porque no tenés que fumarte 24 horas de sus caprichos, sus llantos, sus tratos, lo que fuera. Cualidades que tiene cada quien. Necesitaba que hubiera mirada de alguien que no fuera su hijo. Para que también el personaje de mi vieja, con todas sus cualidades reales, quedara lo más delineado posible, con sus luces, con sus sombras, con sus rellenos, con sus puntos flacos. Me parece que por ahí esas son las cosas que uno tiene que pensar, porque indefectiblemente el texto va a ser el punto de vista de una hija, porque lo escribo yo sobre mi madre, porque yo tomo decisiones de qué voz se centra y tal. Pero hay que tratar de ir hacia esos puntos ciegos y prender la luz.

-¿Por qué contás historias?

-Contar historias es lo que nos separa de ser androides. Tener historias para contar, querer contarlas y sobre todo querer escucharlas. No pienso en novelas, pero pienso en una canción, pienso en una película, pienso en una charla en la vereda. Me parece que es algo sin lo cual realmente no se puede vivir, pero no se puede vivir no en términos de pactos sociales, simplemente no se puede vivir. Tener la capacidad de recordar, de pensar sobre algo, de elaborarlo, de inscribirlo en el mundo. Yo escribí un libro en un mundo que está plagado de libros. Más en Argentina, gracias a Dios. Levantás una baldosa y aparecen 25.000 libros. Y entonces yo pienso, ¿por qué traigo un libro cuando ya hay libros? Bueno, porque tengo algo para decir y espero que alguien quiera escucharlo o leer algo en este caso. Me parece que además del mercado editorial, del hecho de que el libro es un producto y que se comercializa y se vende y tal.

-¿Valioso o útil?

-Es valioso más allá de lo útil que puede resultar. Y para mí es importante que lo valioso le gane la batalla a lo útil. Para acordarnos de eso, de que no somos androides, de que no se puede vivir sin literatura, no se puede vivir sin música, no se puede vivir sin cine. Realmente no se puede vivir. Lévy Strauss decía que lo que nos separaba de los animales era que nosotros no teníamos relaciones entre hermanos o entre primos. Para mí lo que nos separa de los androides es que nosotras tenemos una historia para contar y queremos escucharlas. Creo que el ADN es cultural. Porque un robot probablemente te pueda contar una historia, pero que esté elaborada con una emoción que tuviste en un momento y que hoy seas capaz de reproducirla, me parece que no… que hasta ahí llega. Pero bueno,capaz en cinco años algo me diga que me equivoqué.

-¿Cuáles fueron las influencias de Unidad mínima de familia?

-Hace algunos años leí Mi libro enterrado, de Mauro Libertella, que casualmente y con fortuna es además editor de Vinilo, y me quedé con dos virtudes: es simple y potente. Habla de la muerte de su padre, de antes de la muerte de su padre, las consecuencias de la muerte de su padre, y construye todo ese ecosistema. Y mi mamá creo que todavía no se había ni muerto, yo leí ese libro pensé simple y potente es lo que yo busco. Una vez encarado el proyecto de mi libro, quería que fuera algo que no resultara difícil, porque no quería dejar a nadie afuera. No me interesaba ese tipo de barrera, pero sí sentía que por ahí si yo proponía algún grado de exigencia el lector se iba a sentir de alguna manera invitado a continuar. Y yo quería eso, a mí me gusta como lectora, cuando el libro me propone ese grado de exigencia para entrar a algo nuevo. Y más allá de que el libro también puede funcionar como identificación, y no necesariamente tiene que brindar algo nuevo, me han mandado mensajes que decían “che, me pasó lo mismo”; “che, estuve en la misma”; “che, estoy en esto” y está buenísimo, pero bueno, a la hora de brindar algo nuevo, como que creo que algún peldaño de exigencia está bueno que esté.

-Un libro lleno de influencias, entonces.

-Hay un documental de la hija de Marta Argerich que se llama Bloody Daughter, que no sé si resultó influencia para el libro, pero yo la primera vez que la vi me pareció una pieza bastante descarnada para hablar de la madre, y descarnada es un adjetivo que han usado mucho para reseñar la novela. Al principio, cuando apenas salió, estaba un poco abrumada y quieta con ese adjetivo, porque pensaba que era injusta con mi vieja, que me había pasado de despiadada, que la dejé mal parada y después entendí que es una mirada, y yo traté de dibujarla así, con sus matices, digamos, fue esto y también fue lo otro. Otra influencia es Blur y su canción Tender, que es como medio góspel, es muy tranquilita y es muy linda, y para mí es como algo muy cálido del orden del amor; es como algo que siempre va a abrigar un vínculo. Más allá de que mi madre esté muerta yo siempre voy a compartir con ella, yo siempre voy a tenerla, por ahí no está en el grado de la conversación, pero es otro tipo de compartir.

***

Esta semana en el portal de Ornitorrinco:

Islas Malvinas: la mentira de la autodeterminación kelper – por Amílcar Carro

¡Feliz domingo!

Sofí

Sofía Gómez Pisa es periodista y escritora. Escribe la newsletter "La batalla cultural" domingo de por medio por Ornitorrinco.