Tanto los periodistas, como los escritores, vivimos de alguna forma ligados con plena conciencia a nuestros recuerdos. Con esos “fragmentos de tiempo”, sí, como la conocida canción de Daft Punk (2013), vamos construyendo nuestra vida y nuestra obra. A este respecto está bueno leer a Juan Domingo Aguilar. Su poesía y narrativa, siempre atenta a las modificaciones políticas y sociales que nos acontecen está cargada de remembranza, fuerza y magnetismo.

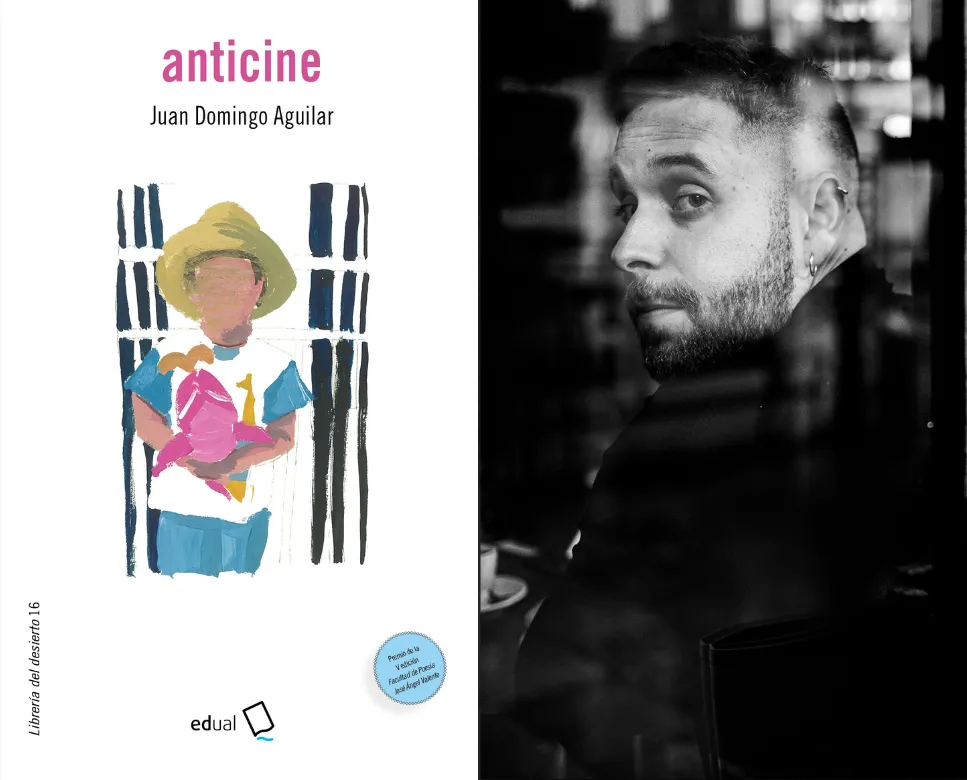

Después de varios valiosos y premiados libros de poesía, entre ellos: Nosotros, tierra de nadie (2018), Anticine (2022) o el más reciente, Un mal de familia (Hiperión, 2025), Juan Domingo Aguilar escribió su primera novela Cuántas noches son esta noche, editado este año por La Navaja Suiza. Es la historia de un escritor, una beca, el amor y como el mismo puede arruinarse por los desvanes del tiempo y los contextos sociales dramáticos en los que vivimos.

El Día Mundial de la Poesía -momento del año que me encuentra escribiendo estas palabras- marcó también el comienzo del otoño en nuestro país. ¿Qué otra estación en Argentina podría haber explicado mejor las sensaciones que se mecen en nuestra piel mientras creamos, vivimos, recordamos, olvidamos y construimos el hilo narrativo de nuestras historias?

“Ya lo dijo Foster Wallace: ‘toda historia de amor es una historia de fantasmas’. Cuando escribimos pasa lo mismo: corremos el peligro de enamorarnos del fantasma de lo que fuimos”.

La novela está dividida en estaciones, al igual que las de la película Primavera, verano, otoño, invierno… y otra vez primavera de Kim Ki-duk. En palabras de Juan Domingo “Me gustan mucho las películas de directores como Wong Kar-wai o Hirokazu Koreeda, del primero creo que hay varias como Happy Together (1997) o In the mood for love (2000) que son ya clásicos del cine independiente. También hay un libro genial, El libro de la almohada, de Shei Shönagon, un diario íntimo de una cortesana donde se narra la vida en la corte imperial del Japón de finales del siglo X que siempre me ha interesado mucho por su capacidad de asombro, de fijarse en las cosas pequeñas para llegar a comprender otras más grandes. De todas formas, la división de la novela según las estaciones del año es más bien una idea influenciada por libros como Helena o el mar del verano, de Julián Ayesta, un rara avis del canon de la narrativa española por ese formato ligero, tono y longitud, teniendo en cuenta que se publicó en 1952 y en la que el verano se presenta como el momento de iniciación en ese rito por el que se pasa de la niñez a la edad adulta, con el primer amor, las primeras discusiones con los padres y otros descubrimientos”, reflexiona el autor.

Y continúa: “Vertebrar la novela a través de las estaciones me permitía recurrir a elementos como la repetición para generar un loop temporal donde parece que el protagonista nunca terminara de avanzar por mucho que lo intente. Hay otros libros como Desubicados, de María Sonia Cristoff, que también se sirven de estas herramientas para crear esa sensación de estar atrapados en un momento concreto del tiempo, en este caso a través de las visitas a diario de la protagonista al zoológico, único lugar donde puede pensar con algo de claridad, huir del insomnio que le persigue y afrontar decisiones que debe tomar como si abandonar la ciudad en la que vive, generando un símil entre ella y esos animales enjaulados”.

-Como poeta tenés varios libros publicados ¿Cómo se dio ese paso de la poesía a la narrativa?

-En mi caso fue algo natural. Siempre me ha interesado mucho la poesía con un tono más narrativo como ocurre en el caso de la tradición de habla inglesa, en la obra de autores estadounidenses y canadienses como Sharon Olds, Mark Strand, Denise Duhamel, Mary Ruefle o Anne Michaels. Además, son muchos los autores que empezaron escribiendo poesía y luego pasaron a la narrativa. Por citar algunos actuales que me interesan podríamos hablar de Luis Chaves, Mercedes Halfon o Fabián Casas y más canónicos como podría ser el caso de Bolaño, por citar un ejemplo más típico. Muchos grandes narradores vienen de la poesía y tiene sentido porque al final los cimientos de cualquier buen texto, al menos para mí, reside en el ritmo y las imágenes, dos aspectos que son fundamentales para escribir buenos poemas y que van dando forma al estilo.

-De todas formas, sos un autor que sigue con ese tipo de estilo.

-En esta novela, por ejemplo, aparecen poemas de un libro que saldrá pronto con Hiperión, porque me gustan ese tipo de juegos. De hecho, no soy el primer autor que juega con esto, se me ocurre por ejemplo Gospodínov, que en varios de sus libros introduce fragmentos muy parecidos, pero con una intencionalidad distinta, además creo que al final todo lo que escribimos está relacionado, queramos o no, y forma parte de una especie de obra global, que tiene vasos comunicantes que unen un género con otro. Aunque es evidente que hay que poner más atención a ciertas técnicas en función del tipo de texto que trabajemos, si rastreamos la obra de muchos autores en busca de pistas, seguro que encontramos el germen original de ciertas imágenes u obsesiones en un poema que luego se desarrolló de una manera parecida, pero distinta, en un cuento o encajada dentro de una novela.

-¿Existe un diálogo entre estos fragmentos que mencionás?

-Es como si estos fragmentos se llamaran entre sí para comunicarse entre ellos como los perros que ladran separados por un muro en verano a la hora de la siesta. En cada uno de estos espacios el texto adquiere una significación distinta. Me gustan todos estos divertimentos literarios y no creo que haya que teorizar tanto al respecto ni pensarlo demasiado: todo lo que escribimos forma parte de lo que somos y de lo que nos interesa, tanto en la vida como en la escritura, que a menudo vienen a ser lo mismo. De ahí vienen todos esos materiales y justo por eso son susceptibles de atravesar muchas de las historias que contamos. En eso, creo, es en lo que se basa la literatura, o al menos la que a mí me interesa más.

***

Cuantas noches son esta noche podría ser considerada una obra de autoficción, a este respecto Juan Domingo reflexiona: “Me gustan los libros que se centran en lo pequeño, que con muy poco son capaces de hacer mucho. El debate de ficción vs realidad me parece una pérdida de tiempo. Nuestro trabajo, a fin de cuentas, consiste en robar, apropiarse, desviar, romper en mil pedazos la percepción del mundo y reunirlos de otra manera para intentar dar una imagen reconstruida. Debemos robarle a la vida todo lo que queramos, para eso es nuestra”.

-Quizás cueste aceptar que la mentira es una parte inherente al ser humano.

-En el fondo, tanto la poesía como la narrativa, aunque sea confesional o con un formato más fragmentario o de diario, sigue teniendo su lado de ficción, ya que todos ficcionalizamos cualquier acontecimiento desde el momento en que ordenamos el mundo con palabras, se modifica su propia naturaleza en función de nuestro imaginario, nuestra herencia cultural y social, nuestro posicionamiento y, en definitiva, nuestra visión del mundo. Del mismo modo que cuando recordamos, los recuerdos “verídicos” se mezclan con imágenes ficticias generadas por nuestra propia mente, ya que siempre que recordamos estamos, en parte, inventando aspectos como los sentimientos, las apariencias, las intenciones y, en definitiva, los hechos. Esta idea no es nueva, ni siquiera es mía, se la robo siempre que puedo o me preguntan por este tema a Vila-Matas, que contestó en una entrevista que “cualquier versión narrativa de una historia real es siempre una forma de ficción.

-Otra vez, la mentira.

-Todos mentimos, todo el tiempo. De hecho, el pecado fundacional de cualquier grupo de amigos, de una relación o de una familia es la mentira. Mentimos para mantener las cosas juntas. Los escritores somos unos mentirosos y eso está bien porque así debe ser, somos unos impostores profesionales que se dedican a robar imágenes y mentir siempre en favor de la literatura, del relato. Anne Sexton decía en uno de sus poemas que un escritor es alguien que con unos muebles hace un árbol, yo creo que también lo es quien con unos muebles hace una hoguera.

-En Cuantas noches son esta noche existen varias referencias a libros y películas ¿Tu trabajo como periodista cultural influyó en tu escritura?

-Es probable, aunque no creo que influyera tanto ese factor como que me interesan mucho los libros que son como galaxias que te llevan a otros libros, tipo los de Rodrigo Fresán o Vila-Matas, obras que cierras con ganas de ir a ver otra cosa que el autor ha usado de material para crear una especie de puente. Además, en esta novela quería poner a dialogar las distintas disciplinas artísticas, que a veces parece compartimentos estancos, como si no se relacionaran entre sí, cuando en realidad hay una influencia constante de la literatura en el cine, del cine en la música, de las artes plásticas en todas ellas.

-Pero es algo que ocupa lugar en tus pensamientos.

-Creo que teorizar demasiado sobre lo que hacemos le quita esa parte de impulso natural que tiene. Sí que puedo decir que hay libros como El corazón de un perro de Laurie Anderson o Hermano de hielo de Alicia Kopf que mezclan estas propuestas y que tienen un estilo más interesante que otras propuestas más tradicionales. En esa línea hay un libro muy importante para la concepción de la novela, Proximidad del amor, de Tracey Emin, publicado por Mansalva en Argentina. La obra de ella me interesa mucho porque en sus inicios experimentaba con temas como la soledad, la intimidad, el amor, el consumismo emocional y las relaciones afectivas en el mundo contemporáneo en obras como My Bed o Everyone I Have Ever Slept With 1963-95, una tienda de campaña adornada con los nombres de todas las personas con quienes alguna vez durmió, incluidas parejas y ligues, familiares con quienes trasnochó en su infancia, su hermano mellizo y sus dos embarazos perdidos. Lo más bonito de la obra de Tracey Emin para mí es que plantea el amor como lo que es: una construcción a base de restos y cosas que a priori no son estéticamente bellas, como latas, colillas, pelos enredados en un cepillo, fundas de plástico, una arqueología de lugares, de las camas en las que hemos dormido o los objetos que hemos tocado con otros, tanto en los momentos buenos como en los malos.

-Los capítulos de tu último libro son cortos, ¿creés que la virtualidad esté cambiando la forma en que leemos?

-Tampoco creo que tanto. La idea de “la gran novela” como tal es un concepto de no hace mucho tiempo y bastante occidental. En realidad, si nos fijamos en mucho de los grandes libros de la historia, se leían por entregas, semanalmente, es decir lo fragmentario siempre ha estado ahí y yo creo que también está ligado directamente con un componente social, es difícil escribir una novela larga si no se cumplen una serie de condiciones económicas, si no hay unas necesidades básicas cubiertas. Lo fragmentario permite ir escribiendo en los huecos que conseguimos robarle a la vida adulta, al trabajo, la rutina, las obligaciones y juntar luego las piezas como si fueran un puzle. Con las propuestas fragmentarias pasa lo que ocurre con la vida: se filtra a través de los huecos más inesperados. Aunque puedo equivocarme y esto es solo una opinión personal. Desde luego las propuestas que buscan ese “gran relato” no me interesan, me llaman mucho más las que se centran en las cosas más pequeñas para sacar de ahí algo grande.

-¿Considerás que escribir es una forma de recordar y modificar de alguna forma la memoria?

-Creo que escribir es robar, destrozar, romper los trozos de algo ya sea de eso que llaman realidad o de otras propuestas que nos interesen y, desde ahí, volver a reordenar el mundo a través de nuestra mirada. Es una manera de habitar todo lo que nos rodea. Quizá la mejor respuesta a esta pregunta sea citar a Mario Levrero cuando en la página veinticinco de Diario de un canalla, Burdeos 1972, dice “no me fastidien con el estilo ni con la estructura: esto no es una novela, carajo. Me estoy jugando la vida”. Esta frase para mí funciona como una especie de mantra vital, como una apuesta clara por habitar el mundo de manera literaria. Desde que la leí nunca ha dejado de dar vueltas en mi cabeza. Sirve de brújula para todos aquellos que alguna vez hemos sentido una obsesión parecida, ya sea a nivel poético o narrativo, con el hecho de volver, por mucho que nos alejemos, al mismo punto vital y literario y que va, de manera irremediable, ligada al deterioro de las relaciones humanas, el paso de los años y la manera de intentar narrar todo esto a través de la primera persona. De robarle a la vida lo que nos venga en gana en favor de la literatura, porque para eso es nuestra.

-¿Por qué escribir sobre el amor?

-A esto responde mejor que yo Luis Chaves en un poema que viene a resumir lo que pienso: “no me deprime reconocer mi incapacidad para el afecto duradero, me desmoraliza no encontrar otro tema sobre el cual escribir”. Escribir es un asunto de amor. No podemos amar algo o a alguien sin estar dispuestos a terminar destruidos: quedamos expuestos y somos vulnerables, igual que cuando escribimos. Tracey Emin reflexiona sobre este tema en sus libros y llega una conclusión que, de alguna manera, vertebra este libro: todo lo que amamos tiene una intensidad que puede destruirnos. Las cosas que más nos importan son las que más capacidad tienen para hacernos daño, como el amor y su posible pérdida, la familia y su deterioro, sus peleas, la incapacidad para asumir la muerte de los miembros que la integran, nuestras obsesiones, nuestros miedos y nuestras pesadillas cuando nos despertamos y se han cumplido.

-Y vos, ¿por qué?

-En mi caso siento debilidad por todo lo que se pierde, que es otra forma de destruirse, desde una sudadera que alguien nos regaló y desapareció en una mudanza a una obra de arte que, transportada de una ciudad a otra, nunca llegó a su destino de la forma esperada, como ocurrió con El Gran Vidrio de Duchamp o el retrato que el artista Ydáñez hizo de Lorca con el que ganó un premio bastante destacado de arte contemporáneo pero que, parecía que se había quemado en un traslado en camión. Me gusta mucho una reflexión que hace Yiyun Li en uno de sus libros cuando dice que escribir sobre los momentos compartidos con otros es revivir esos sentimientos, pero que ella escribe, justamente, para dejar esos sentimientos detrás. En mi caso ocurre algo parecido. En lo referente al amor, a menudo nos recreamos en el pasado, es fácil dejarse llevar por «lo melancólico» e inventar nuestros recuerdos, mejorándolos a menudo, frente a lo que en realidad eran. Cuando hemos amado, revivimos una y otra vez esa historia, la misma historia.

***

Esta newsletter tiene muchas referencias culturales. Espero que les haya gustado y hablando de memoria, recuerdos y ordenamiento de los mismos, les recomiendo a quienes no la hayan visto, la película Memento (2000), dirigida por Christopher Nolan.

Quisiera saber, entonces, ¿ustedes cómo viven la relación entre la memoria, los amores y la literatura?

Esta semana, en el portal de Ornitorrinco:

Cuando el agua baje, reconstruir lo perdido, por Nicolás Ventieri.

¡Feliz domingo!

Sofía

Sofía Gómez Pisa es periodista y escritora. Escribe la newsletter "La batalla cultural" domingo de por medio por Ornitorrinco.