Esta historia empieza acá ⬇️

En la Kenia de la década de 1970, tras pocos años de independencia, germinaba una doble crisis ambiental y social. El país, aún dominado por estructuras heredadas del colonialismo, sufría una acelerada deforestación y profundas desigualdades. Cerca del 80% de la población vivía en zonas rurales y dependía de la agricultura para subsistir, pero pocos tenían parcelas propias. La distribución de la tierra era injusta y las políticas estaban orientadas al beneficio de la élite. Durante los gobiernos de Jomo Kenyatta (1963-1978) y luego de Daniel arap Moi (1978-2002), el crecimiento económico inicial no llegó al campesinado pobre. Para finales de los setenta aproximadamente un tercio de los hogares rurales vivían bajo el umbral de pobreza, y la desigualdad se agravó por la concentración de tierras fértiles en pocas manos.

Al mismo tiempo, los bosques kenianos desaparecían a un ritmo alarmante. Desde la independencia en 1963 hasta fines de siglo, la cubierta forestal nacional cayó del 10% al 3% del territorio. Decenas de miles de hectáreas de bosques eran talados cada año para dar paso a plantaciones comerciales y asentamientos, muchas veces incentivados por políticas de desarrollo poco sostenibles.Además, la corrupción y el clientelismo definieron la gestión de recursos naturales: se otorgaron extensiones de bosque público a aliados políticos y se toleró la explotación ilegal de maderas preciosas.

Un informe de Naciones Unidas de 1989 advertía que en África se reforestaron solo 9 árboles por cada 100 talados, causando erosión de suelos, escasez de agua y otros estragos ambientales. La devastación de los bosques cercanos se traducía en escasez de agua potable y alimento, motivo que obligaba a las familias a recorrer largas distancias para la obtención de recursos.

En el terreno político, la época estaba marcada por el autoritarismo y el patriarcado. Kenyatta y luego Moi consolidaron un sistema de partido único de facto que fue legalizado en 1982.La participación política de la ciudadanía era mínima y las mujeres prácticamente estaban excluidas de los espacios de poder. En ese contexto fue que una joven científica keniana, Wangari Maathai, comenzó a cuestionar el orden establecido. Maathai observó que la degradación ambiental, la pobreza de las comunidades rurales y la falta de democracia estaban íntimamente conectadas. Su respuesta a esta realidad sembraría las semillas de un movimiento inédito.

Una mujer pionera en la academia

Wangari Muta Maathai nació en 1940 en Ihithe, una aldea agrícola del distrito de Nyeri, en las verdes y altas tierras centrales de Kenia. En su niñez, aquella región era fértil y boscosa. No existía siquiera la palabra “desierto” en su lengua kikuyu, recordaría años después. Creció ayudando a su madre en la granja familiar, lo que produjo que desarrollara un profundo vínculo con la tierra. Al inicio de la independencia, Maathai formó parte de una de las primeras generaciónes de jóvenes africanos becados en el extranjero. En 1960 viajó a Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Biológicas y un máster en la Universidad de Pittsburgh. Durante su estancia en EE. UU. fue testigo de campañas locales por un ambiente más limpio, vivencias que ampliaron su perspectiva.

Al regresar a Kenia a finales de los sesenta, Maathai rompió barreras en un mundo académico dominado por hombres. Continuó sus estudios de doctorado en la Universidad de Nairobi y, en 1971, se convirtió en la primera mujer de África Oriental y Central en obtener un doctorado. También fue la primera profesora en su especialidad: en 1976 asumió como jefa del Departamento de Anatomía Veterinaria y en 1977 obtuvo plaza de profesora asociada, logros inéditos para una mujer en la región. Sin embargo, detrás de esos hitos enfrentó los prejuicios de la época. Previamente había visto frustrada una oferta de trabajo investigativo, asignada repentinamente a un hombre, experiencia que atribuyó a discriminación de género y etnia. Como académica, luchó por la igualdad de condiciones para que las empleadas de la universidad recibieran un salario igualitario y beneficios justos. Aunque los tribunales bloquearon esa iniciativa sindical, varias de sus demandas fueron atendidas con el tiempo, reflejando su tenacidad para desafiar al sistema establecido.

En lo personal, Maathai también experimentó las consecuencias de ser una mujer fuerte en una sociedad patriarcal. Su esposo, Mwangi Mathai -un aspirante a político con quien se casó en 1969-, solicitó el divorcio tras una larga separación, declarando que Wangari “tenía una mente demasiado fuerte para ser una mujer” y que él era “incapaz de controlarla”. Durante el juicio en 1979, el marido la acusó públicamente de ser infiel y la describió como “cruel”. La prensa replicó esas palabras, pintando a Maathai como una mujer fuera de las normas. Después de que el juez fallara a favor de su esposo, Maathai expresó su indignación en una entrevista, calificando al juez de incompetente y corrupto. Por esa declaración fue arrestada y sentenciada por desacato, pasando tres días en la prisión de mujeres de Lang’ata antes de ser liberada bajo fianza. Para entonces, ella ya había dejado de usar el apellido de su exmarido – de hecho, ante la exigencia legal de no portar su nombre “Mathai”, decidió añadir una letra extra y adoptar “Maathai” como apellido definitivo, y en un gesto simbólico de autonomía. Este turbulento episodio personal lejos de amedrentarla, redobló sus esfuerzos en el activismo social y ambiental.

Sembrar árboles para sanar la tierra

La chispa que encendió el legendario Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement) surgió de forma casi incidental a mediados de los años 70, cuando Wangari Maathai comenzó a vincular los problemas ambientales con las necesidades de la gente común. En 1974, su esposo – entonces diputado – había hecho campaña prometiendo empleo para los jóvenes desempleados, lo que inspiró a Maathai a pensar en proyectos comunitarios que generaran trabajo y restauraran los recursos naturales. Inicialmente fundó una pequeña empresa llamada Envirocare para reforestar terrenos degradados con participación ciudadana, llegando a instalar un primer vivero experimental en el bosque de Karura. Aunque Envirocare fracasó por falta de financiación, de esa experiencia Maathai extrajo ideas valiosas sobre cómo movilizar a la gente corriente en torno al cuidado del entorno.

En 1975, el mismo año en que se celebraba el Año Internacional de la Mujer, Maathai asistió a conferencias internacionales y regresó convencida de que plantar árboles podía ser una solución práctica a varios problemas locales. Propuso esa idea en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia (NCWK), una federación de organizaciones femeninas donde participaba como voluntaria. Las mujeres kenianas, especialmente del ámbito rural, ya le habían expresado sus penurias: escasez de leña para cocinar, falta de agua limpia, cosechas pobres y pobreza creciente. Maathai percibió que la degradación ambiental estaba en la raíz de su carga cotidiana. Así, persuadió al NCWK de emprender una campaña de reforestación liderada por mujeres, combinando empoderamiento comunitario y restauración ecológica.

El 5 de junio de 1977, Día Mundial del Medio Ambiente, se materializó la primera iniciativa. A media mañana de ese día, Maathai encabezó una procesión de mujeres desde el centro de Nairobi hasta las afueras, portando picos, palas y plantones. Unas cuantas decenas de mujeres marcharon desde el Centro Internacional de Conferencias Kenyatta hasta el parque Kamukunji, en la periferia de la ciudad. Allí, bajo la mirada curiosa de vecinos y autoridades locales, plantaron siete árboles en honor a líderes comunitarios fallecidos, en una ceremonia sencilla pero cargada de simbolismo. A ese cinturón inicial de árboles lo llamaron “Salvar la Tierra Harambee” (harambee significa “todos juntos” en suajili), sin imaginar que esa modesta acción sería el germen de un movimiento nacional.

Tras ese primer “cinturón verde”, Maathai alentó a mujeres de todo el país a replicar la iniciativa. Las animó a crear viveros locales, recolectando semillas de árboles autóctonos en los bosques cercanos para luego cultivar plántulas resistentes. Las cifras de esos primeros años evidencian su rápida expansión: para inicios de los años 1980 ya operaban unos 600 viveros gestionados por entre 2.000 y 3.000 mujeres, y se habían establecido alrededor de 2.000 “cinturones verdes” públicos. Maathai gestionó apoyos para sostener el esfuerzo voluntario: acordó que cada grupo de mujeres recibiría una pequeña remuneración por cada plantón que lograran hacer crecer y trasplantar con éxito. Esta modesta paga (apenas unos centavos de dólar por árbol) operó como incentivo y fuente de ingresos complementarios para las campesinas, muchas de las cuales nunca habían percibido dinero por su trabajo fuera del hogar.

El movimiento involucró también a las escuelas: más de medio millón de niños participaron sembrando árboles en sus centros educativos, y unos 15.000 pequeños agricultores se sumaron plantando bosquetes en sus fincas. Asi,de manera empírica, las comunidades aprendieron técnicas de cultivo de árboles, restauración de suelos y conservación de agua.

Ecología, feminismo africano y democracia

Desde sus inicios, el discurso y la práctica del Movimiento Cinturón Verde fueron entretejiendo ecologismo, feminismo, derechos humanos y democratización. Maathai partió de una motivación básica – solucionar necesidades prácticas de las mujeres rurales – pero gradualmente fue articulando una visión más amplia en la que plantar árboles se conectaba con transformar la sociedad. En sus charlas comunitarias, solía preguntar a las mujeres cuáles eran sus problemas diarios y ellas mencionaban la falta de agua, leña, alimentos y dinero. Luego las guiaba a identificar las causas de esas carencias: la destrucción del bosque, las sequías, las políticas agrícolas orientadas a monocultivos de exportación en vez de alimentos locales, la desatención gubernamental a las zonas rurales. De esta manera concientizaba sobre el vínculo entre medio ambiente degradado y pobreza. Restaurar el entorno traería beneficios materiales y, a la vez, era una forma de que las comunidades tomaran su destino en sus propias manos.

Maathai inculcó en el movimiento una fuerte dimensión de educación ciudadana. Organizó seminarios y encuentros donde campesinas y campesinos discutían temas que iban mucho más allá de la botánica: hablaban de corrupción, de distribución injusta de la tierra, de violencia doméstica, de alcoholismo juvenil, de la carga de la deuda externa y hasta de conflictos étnicos. En esos espacios seguros, la gente conectaba los problemas personales con las estructuras sociales y políticas. “Vosotros debéis ser parte de la solución”, les decía Maathai, animándoles a superar el fatalismo. Muchas de esas personas, especialmente mujeres que nunca habían alzado la voz, empezaron a verse a sí mismas como ciudadanas con derechos y responsabilidades.

Maathai insistía en dar a las mujeres protagonismo, porque sabía que ellas sufrían primero los estragos ambientales y poseían un entendimiento íntimo de la naturaleza por sus roles tradicionales. “Plantando árboles, las mujeres ganan cierto poder sobre sus vidas… se convierten en guardianas de su sustento”, explicaba Maathai.

Otra piedra angular de su pensamiento fue la conexión entre medio ambiente, paz y democracia. Su trayectoria la convenció de que “no se puede proteger el ambiente si no hay espacio democrático y respeto a los derechos”, y viceversa. En Kenia, la lucha ecológica pronto la enfrentó con la naturaleza autoritaria del régimen, revelándole que los problemas ambientales eran síntomas de una gobernanza deficiente. Maathai difundió la idea de que la destrucción ambiental y la corrupción política van de la mano: los bosques eran talados para enriquecer a unos cuantos, el agua se privatizaba, la tierra comunal se regalaba como botín político.

El ascenso del Movimiento Cinturón Verde y la creciente notoriedad de Wangari Maathai ocurrieron en paralelo a la incomodidad y abierta hostilidad del régimen de Daniel arap Moi hacia ella. Durante las décadas de 1980 y 1990, Maathai sufrió una campaña sistemática de represión estatal, que incluyó difamación, vigilancia, desalojos forzosos, agresiones físicas y detenciones arbitrarias.

La represión escaló a finales de los 80, cuando Maathai se opuso públicamente a un proyecto emblemático del presidente Moi. En 1989, el gobierno anunció la construcción de un enorme rascacielos de 60 pisos en pleno Uhuru Park, el principal parque público de Nairobi. Maathai denunció en los medios locales y a organizaciones internacionales que el proyecto era una aberración ambiental y una muestra de corrupción, alegando que se pretendiera privatizar parte de ese espacio verde histórico para un capricho arquitectónico. La respuesta del régimen fue furibunda: difamaron a Maathai en medios oficiales, llamándola “mujer loca” y acusándola de dañar la imagen de Kenia. Varios parlamentarios leales a Moi la calificaron de “agitadora” y sugirieron que su movimiento era una tapadera política financiada por extranjeros. La prensa estatal se ensañó con su vida personal, destacando que era una “mujer divorciada”, como si eso la descalificara moralmente.

El Gobierno también entorpeció la financiación del NCWK desviando fondos a organizaciones paralelas progubernamentales e intervino para impedirle acceder a un escaño parlamentario. En paralelo fue expulsada de la residencia de la universidad de Nairobi donde vivía. Maathai llevó el caso a los tribunales, pero enfrentó un sistema judicial controlado por el ejecutivo. Años más tarde reconocería que ese episodio –donde la apartaron injustamente de la política formal– la empujó a la senda del activismo prodemocracia desde la sociedad civil.

Maathai acudió a los tribunales kenianos para tratar de frenar la construcción en Uhuru Park, pero su recurso fue desestimado. Aun así, su campaña había logrado hacer ruido: inversores extranjeros y donantes internacionales se retiraron del proyecto, alarmados por la mala publicidad y la movilización ciudadana. Finalmente, a inicios de 1990, el proyecto de la torre fue abandonado. Aquella fue una importante victoria simbólica, pero también marcó un punto de no retorno en la relación entre Maathai y el régimen de Moi.

El despertar político

Crecían las protestas a favor del multipartidismo y la liberación de presos políticos. Wangari Maathai se situó en la vanguardia de ese movimiento ciudadano. En 1991 participó en la fundación de la Forum for the Restoration of Democracy (FORD), la primera coalición amplia de oposición al gobierno. La consecuencia fue inmediata: la arrestaron repetidamente por su activismo político.

En febrero de 1992, mientras estaba en libertad bajo fianza por cargos políticos fabricados, Maathai se unió a un grupo de ancianas -madres de presos de conciencia- en una huelga de hambre pacífica en el Parque Uhuru. Montaron un campamento en una esquina del parque, denominada desde entonces “Freedom Corner” (Rincón de la Libertad), exigiendo la liberación de sus hijos encarcelados sin juicio. Después de varios días de plantón, la policía atacó brutalmente a las manifestantes: lanzaron gases lacrimógenos y golpearon indiscriminadamente. Maathai, que trataba de proteger a las ancianas, fue golpeada con porras hasta perder el conocimiento. Imágenes suyas ensangrentada en una camilla dieron la vuelta al mundo, provocando la condena de organizaciones de derechos humanos. Tras estos episodios de violencia, la presión internacional obligó al gobierno a liberar a los presos políticos en 1993.

El capítulo quizás más peligroso ocurrió a fines de los 90, nuevamente por la defensa de un bosque. En 1998, el gobierno de Moi aprobó la privatización de una gran sección del Bosque Karura, una reserva natural de 2.500 acres en las afueras de Nairobi, para dar paso a un proyecto inmobiliario de lujo promovido por altos jerarcas gubernamentales. Al enterarse, Maathai convocó a sus seguidores e inició una serie de protestas directas: acudían al bosque con azadas y árboles jóvenes para plantar, intentando reforestar simbólicamente las áreas arrasadas. El 8 de enero de 1999, Maathai encabezó a un contingente de mujeres ancianas dispuestas a sembrar en Karura pese a la presencia de policías antidisturbios y un portón de acero bloqueando la entrada. En un acto de desafío sereno, Maathai tomó un arbolito de roble africano y le dijo al oficial al mando: “Si ustedes nos impiden plantar este árbol aquí, lo plantaremos junto a la sede de Naciones Unidas, para que no se muera. ¿Van a detenerme por eso?”. Ante la perplejidad policial, se marchó con las mujeres a la entrada del PNUMA y allí sembraron el arbolito, bajo la mirada de funcionarios de la ONU que salieron a apoyarlas. Días después, Maathai y otras personas volvieron a Karura; esta vez los matones los atacaron violentamente. Las imágenes de Maathai, de casi 60 años, defendiéndose ante jóvenes agresores en medio de un bosque devastado, causaron indignación mundial. Embajadas occidentales protestaron y el Banco Mundial congeló fondos al gobierno keniano en señal de desaprobación.

La lucha por Karura, aunque agria, resultó en otro triunfo moral: la tala masiva se frenó, los compradores potenciales de las parcelas se retiraron por vergüenza y el proyecto inmobiliario colapsó. Desde entonces, Karura se conserva como bosque público, un legado directo del activismo de Maathai.

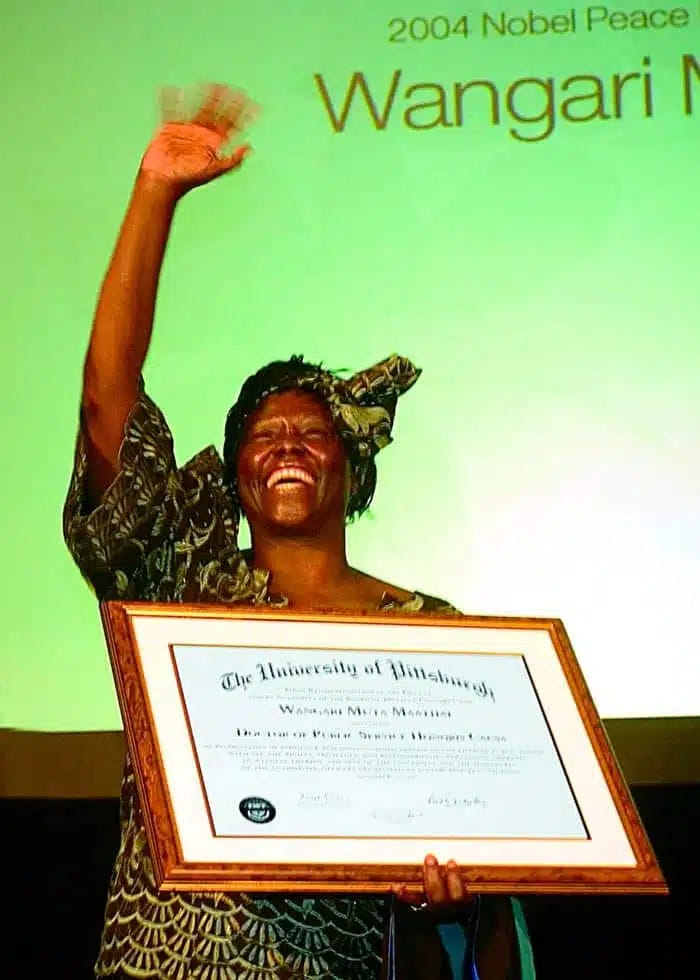

Con la llegada de la democracia en Kenia en 2002, Wangari Maathai fue elegida miembro del Parlamento por su región natal y nombrada viceministra de Medio Ambiente. Ese mismo año, su trayectoria obtuvo el mayor reconocimiento internacional: el Premio Nobel de la Paz 2004. Fue la primera mujer africana y la primera ambientalista en recibirlo.

Hasta su muerte en 2011, Maathai participó en campañas internacionales, promovió la iniciativa de plantar mil millones de árboles con la ONU y dejó funcionando el Wangari Maathai Institute en Nairobi. El Movimiento Cinturón Verde continúa activo y ha plantado más de 50 millones de árboles en Kenia, restaurando ecosistemas, fortaleciendo comunidades y demostrando que la acción colectiva puede desafiar estructuras de poder profundamente arraigadas.

***

¡Gracias a viernes es Dios! Y qué lindo que volvamos a leernos.

Camila Mitre

Periodista (TEA-Universidad de Concepción del Uruguay) y fotógrafa (ETER); especialista en Transnistria y conflictos congelados del espacio postsoviético. Soy productora y docente en TEA&Deportea, escribo en Página 12 y co-conduzco el programa O Sea Digamos por Loto Stream.