Un escritor es siempre su primera biblioteca. El primer marido de mi mamá, del que lamentablemente tengo mucha información; era escritor. De alguna forma su biblioteca me quedo a mí, la hija que tuvo mi madre con otro hombre.

Contenía las obras completas de Borges. Pero como crecí odiándolo. Nunca le preste demasiada atención. Tampoco supe porque lo odiaba. Supongo que porque mi mamá lo nombraba bastante y eso me daba celos.

De alguna forma, me crie leyendo otras cosas pero la pasión por los griegos y los laberintos; típicos de la escritura borgeana, rodeo mis días de infancia.

Así que acá estoy queriendo darle el homenaje a Borges que Daniel Mecca le dio, sin tener las herramientas necesarias para que el tributo sea auténtico. Me reprochó a mí misma por no haberlo leído lo suficiente, aunque eso me provoque la mayor de las vergüenzas y a través de esta entrevista intento desandar ese camino de ignorancia y proponer una visita a Borges; la que yo misma me debo. Una mujer que creció entre Agatha Christie, Lovecraft, Poe y Sábato. Pero que ha transitado muchas murallas, siempre buscando la distinción y creyendo firmemente que tocando una y solo una de las paredes se hará la luz que necesito para escribir está newsletter, para delinear a Daniel y para entenderme a mí misma.

De fondo suena Everybody’s gotta learn sometime de Beck mientras maldigo al ex esposo de mi mamá que le rompió el corazón y no permitió que yo leyera a Borges en su totalidad y que cometió por eso el peor de los crímenes: volviéndome poeta y no novelista o cuentista.

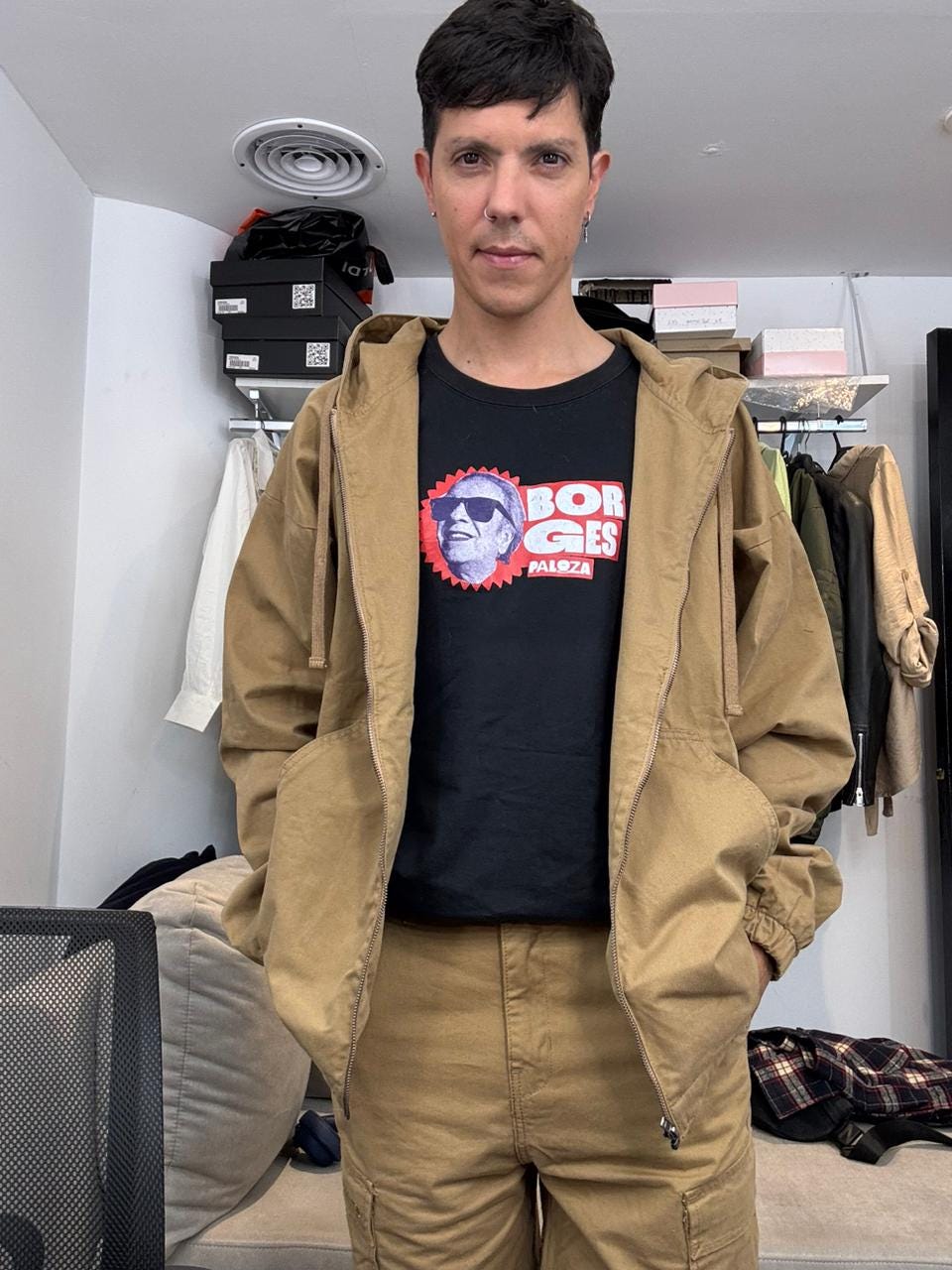

Daniel Mecca es un escritor, poeta, docente y gestor cultural nacido en Buenos Aires. Trabajó en los medios de prensa más importantes del país. Es creador del festival #BorgesPalooza -autor sobre el cual se especializa- y del Centro de Atención al Lector. Egresó en TEA. Es autor de los libros de poesía Ahorcados en la felicidad (2009), Lírico (2014), Haikus periodísticos (2016), Música de incendios (2021) -elegido como el mejor libro de poesía 2021 por María Negroni-, Troya, aparta de mí este cáliz (2022), destacado por escritoras/es como María Teresa Andruetto, Ana María Shua y Luis Chitarroni, Las armas y las letras (2023), la novela Aira o muerte (2023), la biografía Los Canto (2024, Planeta): biografía de Estela y Patricio Canto, los enfants terribles de la literatura argentina y del ensayo Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina (2024, AZ editores). También de los poemarios Ahora Apocalipsis (2024) y del ensayo poético Es todo verso, centro de atención al poeta (2024).

-¿A qué edad leíste por primera vez a Borges? ¿Te acordás que fragmento te cambio la vida? ¿Por qué?

-Probablemente haya leído a Borges por primera vez cuando tuve dieciocho años, diecinueve años, e iba a las clases de análisis matemático en la Universidad Tecnológica Nacional, donde estudiaba ingeniería aeronáutica. Y pese a que me la matemática me producía mucha pasión, recuerdo tener incluso un pizarrón en mi habitación donde buscaba demostrar teoremas, realmente me apasionaba. Sentí en ese momento disociado el hecho de ir a las clases de análisis matemático con libros de Kafka o con libros de Dostoievski o con libros del propio Cortázar, supongamos, que me gustaba, o Alejandra Pizarnik, que me gustaba mucho en esa época. Borges aparece en esa etapa como un personaje que empieza unir puntos que yo entendía en aquel momento que estaban disociados. No podía en aquel momento ver que la matemática era un gesto pasional, al igual que la literatura, es un gesto pasional. No podía ver en aquel momento que las ciencias duras, como mal se las llaman, son ciencias profundamente sensibles, profundamente imaginativas y, finalmente, no podía ver que los textos de Borges tienen una formulación que es muy encantadora para los matemáticos. Por lo tanto, Borges vino a cerrar la grieta de mi juventud, por decirlo de alguna manera. Y el texto que vino a cerrar esa grieta, estoy casi seguro que fue El Aleph y puntualmente fue el fragmento donde Borges, el personaje Borges, tiene esa visión fantástica de ver el Aleph ahí en la casa de Constitución.

-¿Por qué Borges es nuestra Bestia pop?

-Borges es la gran bestia pop, no porque un festival lo diga, no porque nadie lo diga, porque en primer lugar Borges no necesita exégetas, pero Borges es la gran bestia pop porque la propia naturaleza de su obra ya tiene incorporado ese lado pop, ya tiene incorporado ese lado rockero; ya tiene incorporado el lado disruptivo, transgresor, revolucionario, si se quiere. Textos como Pierre Menard, autor del Quijote de 1939, son textos profundamente rockeros. No me parece en absoluto un hecho casual que en 1970 aparezca una película como Performance de Nicolas Roeg, donde Mick Jagger, se lo ve, mejor dicho, a Mick Jagger leyendo en cámara un cuento de Borges. El rock y Borges son dos géneros completamente unidos, no es necesario un festival para que los dos géneros sean unidos. Para que se produzca esa asociación por aquello que decíamos. La naturaleza, en resumen, de la obra de Borges es rockearla.

-¿De dónde sacó Borges su pasión por los griegos?

-La pasión de Borges por los griegos, entre otras fuentes, tiene una base fundamental que son los textos homéricos, tanto la Ilíada como la Odisea. Estos textos aparecen fragmentariamente traducidos a lo Borges, es decir, borgeados en distintos cuentos de Borges, en distintos poemas. Pienso ahora en El Inmortal, donde claramente aparece una referencia a la Odisea, pero también si pensamos en Borges y en la mitología que Borges construye de sí mismo, a mi entender, siempre se está viendo en el espejo retrovisor de aquel personaje también mitológico que es Homero, que era ciego, que era poeta y que construyó, si es que existió, una de las historias que fundan la tradición literaria que hoy tenemos. Por lo tanto la figura de Homero es una figura fundamental para entender a Borges y Borges lo está mirando permanentemente desde el espejo retrovisor. Por otra parte, en tantos mitos, Borges sostiene gran parte de su literatura sobre el mito del Minotauro y le fascina todo lo que es el aspecto laberíntico de ese mito, los personajes alrededor, Teseo, Pasífae, Eneas, Ariadna, Dédalo… y para recomendar una lectura de estas características recomiendo leer La Casa de Asterión, cuento en el cual Borges construye un Minotauro que en absoluto es un monstruo sino que intenta ser un hombre libre que busca crear imaginación. Finalmente desde esa ficción que es produce realidad porque en un momento el Minotauro abre los ojos y sale el sol.

-¿En qué premisa se basa el Borgespalooza? ¿Cuál es la temática de este año?

-La identidad del BorgesPalooza parte de algo elemental, quitarle solemnidad a su obra. ¿Qué significa quitarle solemnidad a su obra? Es entender que Borges no fue un meteorito que cayó en Buenos Aires y milagrosamente produjo literatura, porque si lo tuviéramos que entender de esa manera, tendríamos que entenderlo como un acto de fe y como una estampita. Y Borges no es un acto de fe, Borges no es una estampita, y el BorgesPalooza busca invita a leerlo justamente para no repetir aquello que otros dicen de Borges, sino a leerlo y sacar las conclusiones propias. Y sobre la base de esas conclusiones uno podría decir, bueno, me gusta, no me gusta; me gusta más el Borges cuchillero que el Borges de la biblioteca, o viceversa, o me gusta más el Borges poeta; o me gusta más el Borges ensayista. El BorgesPalooza invita a ser desleal a Borges en el sentido que Borges planteaba ser desleal a los clásicos, de no leer libros con previo fervor y misteriosa lealtad, leerlos como si fuera la primera vez, leerlos como si un pudiéramos construir nuestro propio estilo como lectores al leernos.

-¿Por qué los poetas deben leer a Borges o cómo deberían leerlo?

-Definitivamente los poetas y los no poetas deberían leer a Borges, y en primer lugar porque tiene distintas etapas Borges, es decir, podemos encontrar un Borges vanguardista en los años veinte trabajando sobre el verso libre; podemos encontrar un Borges clásico trabajando con sonetos y decasílabos en los años sesenta. Es decir, esa diversidad poética en Borges puede permitir a un poeta que, por ejemplo, está empezando a entrenarse en poesía al encontrar un personaje que se bifurcó en tantos estilos. Pero por otra parte propondría e invitaría a leer a Borges, cómo invitaría a leer a Bukowski, cómo invitaría a leer a los poetas de la generación del 27, cómo invitaría a leer a Antonio Machado, cómo invitaría a leer a Irene Gruss o Alberto Laiseca. Siempre leer poesía te va a convertir en mejor poeta. Finalmente, en la prosa de Borges hay mucha poesía, no solo hay poesía en la poesía de Borges, sino en su prosa hay poesía; estamos hablando de los cuentos, pero también estamos hablando de los ensayos. El tipo de narrativa borgiana es pura poesía.

-Sentís una obsesión borgeana o lo tuyo es puro amor?

-Mi vínculo con la literatura de Borges es un vínculo transformador. La literatura de Borges me transforma permanentemente y esto ocurre precisamente porque busco no rendirle pleitesía a Borges. El BorgesPalooza no busca eso. Como decíamos, si le rendiéramos pleitesía, no podríamos producir el amor crítico en el cual entiendo yo es la manera más hermosa de leer a Borges. Yo llamaría a mi vínculo con Borges de esa manera, un amor crítico, un deseo que todo el tiempo está ocurriendo porque leer es desear y leer a Borges es desear mucho.

-¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

-Actualmente estoy trabajando en un libro de ensayos sobre Borges, que si se alinean los planetas, quizás vea la luz este año. Por otra parte estoy trabajando en un libro de ensayos sobre el Quijote y además, entre otros proyectos, en un libro de poesía. Así que, mientras tanto, con la gestoría cultural y la organización ahora en vivo del BorgesPalooza, pero siempre estoy pensando en el próximo proyecto. Para mí, un libro terminado ya no me pertenece. Mi próximo libro es el que está por ocurrir. Ese es el libro que más me entusiasma.

Sofía Gómez Pisa es periodista y escritora. Escribe la newsletter "La batalla cultural" domingo de por medio por Ornitorrinco.