No somos estrellas de rock y estamos enojados era el lema de la película El club de la pelea de David Fincher en 1999.

Con el tiempo, los castings y las construcciones de manuscritos y libros grandiosos se van cambiando por los grises trámites cotidianos. La vida aplasta a nuestros padres jubilados, a quienes les roban constantemente con migajas, todo lo que habían construido para darnos una vida mejor.

Esa vida mejor tampoco parece llegarnos a nosotros, quienes vivimos grandes dosis de desempleo; que vemos a nuestros amigos perder las esperanzas mientras nos preguntamos si todavía está bien desear pasarla bien y hacer lo que nos gusta.

Cuando cumplí mis 30 años lo supe: la vida trae como uno de sus componentes, grandes dosis de sufrimiento. Y uno quisiera evitarlo, posponer ese dolor como si fuera una alarma, mientras salimos con nuestros amigos, tomamos cervezas y planeamos el próximo atraco al sistema.

Mientras pensamos que esta vez nos va a salir bien, y nos va a salir de una. Pero eso rara vez pasa y hay muchas variables y componentes en juego. Manejamos solo el 20% de ellas, quizás menos.

La vida a veces parece que se burla de nuestros anhelos. Y no hay grito que valga: para la maquinaria todo marcha bien si uno está deprimido y se siente culpable.

Escuchamos música y rastreamos películas como buscando la llave: no queremos hacernos responsables de nuestro desconcierto. En general es la sociedad la que puso una carga sobre nosotros que no podemos soportar. Somos millennials, crecimos teniendo mascotas virtuales, jugando a los SIMS; pensamos que la vida iba a andar bien si alimentamos y vestimos a nuestros personajes. Pero la vida se complejiza; y así es para todos.

De otra forma no se hubieran escrito canciones como Boulevard of Broken Dreams de Green Day; canción que Billie escribió en honor a la muerte de su padre.

Pero miremos un poco atrás: las estelas de lo que hicimos siguen brillando. Solo intentábamos ser alguien. A tientas, entre el amor y la paranoia. Con algunas certezas inmaduras y la frente llena de preguntas. Hoy la frente está llena de textura, los ojos brillan más y cuando la vida te da una respuesta; cuando le ganamos a uno de sus desafíos, el corazón se cubre de emoción. ¿Y no es acaso esa emoción la que buscamos desesperadamente en cada acto?

A veces el pensamiento se reduce a su mínima expresión; cuando alguien consigue algo inmediatamente se piensa que lo obtuvo porque quiere levantarse a alguien o porque se lo levantó, porque si es joven, porque si es linda o lindo porque está “acomodado”. Pocas veces vemos el sufrimiento que cuesta llegar a convertirse en la persona que queremos ser en medio de un mundo super injusto y terrible. Se ve la foto, no se ve el camino andado. La incertidumbre, el llanto. Las veces que golpeamos nuestra cabeza contra la pared. Cuando pierdo todo rumbo vuelvo al cielo de la infancia. Me acuerdo de lo que jugaba cuando era chiquita: quería hacer prensa, periodismo y ser escritora. Me encerraba todo el día a escribir en mis cuadernos. Tenía obsesiones y las convertía en personajes. También creaba club de fans de artistas y hasta cobraba entrada por charlas sobre ellos en mi terraza. El paraíso de la infancia siempre guarda los secretos de lo que deberíamos haber hecho y no hicimos o nos alerta sobre lo cerca que estamos de volvernos esos seres ideales que soñamos a los ocho años.

Así que cuando la realidad pega duro y los lazos de solidaridad se congelan, pienso estúpidamente que Los Simuladores existen; no sé si serán jueces, abogados o – porque no – Licenciados en Comunicación. Pienso que ellos ya están solucionando nuestros problemas en algún lugar. Que escuchan los deseos que se nos escapan en un vaso de cerveza o cuando estamos solos, en la oscuridad de la noche.

Ojalá yo misma y los lectores de esta newsletter podamos estar menos enojados, más plenos y llenos de empatía y nos convirtamos nosotros mismos en una especie de Simuladores que intenta arreglar los problemas de los demás. Porque puede que ya no vayamos a ser estrellas de rock pero todavía podemos luchar; sin ocasionar daños en los demás. Sin ser violentos o autoritarios. Creyendo que nuestros yo mismos de la infancia todavía se pueden conmover viendo en lo que nos hemos convertido. Y como todo eso sucedió no en base a una serie de casualidades, sino gracias a un montón de personas que decidieron escucharnos -a pesar de los prejuicios- que decidieron darnos un lugar. ¿Por qué todos queremos brillar o no?

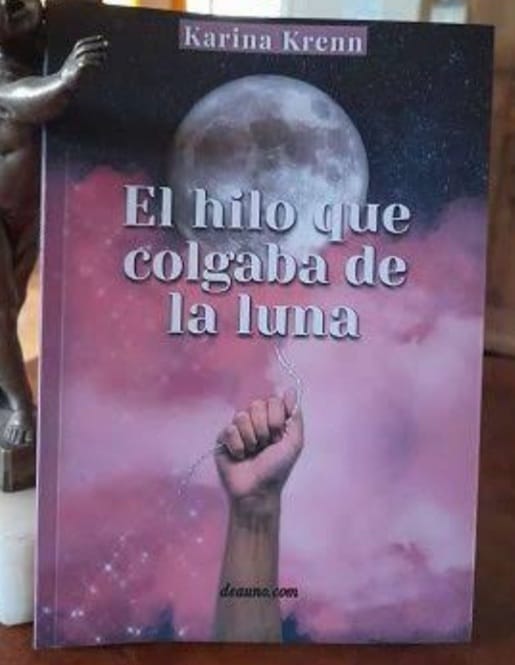

Y más importante aún ni ese brillo promueve la igualdad en la inserción social de las poblaciones y minorías en riesgo. La entrevistada de hoy es la poeta y activista Karina Krenn.

Karina nació en Córdoba en 1970. Docente en contextos rurales y urbanos marginales durante 28 años. Escritora y poeta, trabajó como promotora cultural especializada, en contextos sociales vulnerados, promoviendo la expresión poética de los grupos sociales y el acceso de los mismos al conocimiento de grandes autores de la poesía latinoamericana. Asimismo por sus trabajos en poesía obtuvo premios nacionales e internacionales, por nombrar algunos: Reconocimiento a la poesía en el evento Salvemos el planeta – Costa Rica (2019) y Finalista del premio Jovellanos 2018, en El mejor poema del mundo, Ediciones Nobel, con su poema Yuyariway (en idioma quechua).

–¿Por qué la poesía?

–¿Por qué la poesía? Una pregunta que parece simple y encierra una profundidad que no se puede medir. Podría ser, ¿por qué no la poesía?

La poesía para mí tiene esa capacidad de mostrar el mundo, no sé si de explicarlo; porque muchas cosas no se explican, se sienten. Pero sí da esa mirada diferente, esto que tiene que ver con un todo. La poesía nunca muestra al mundo de una manera frívola o unilateral: se tejen las palabras y uno, a través de la poesía, se instala en el momento, en la emoción y en la percepción. Por ejemplo, el uso de las metáforas hace que una imagen se plasme adentro del ser.

A veces un texto puede estar exquisitamente escrito a nivel gramatical, pero no tener eso de llegar e impactar el alma del lector, como tiene la poesía. La poesía viene escrita con un milagro, una forma de expresión que conmueve. Yo creo que esa es la poesía. ¿Y por qué, en mi caso? Porque la sensibilidad con la que me paro frente a la vida encuentra en ella su camino de expresión.

–¿Cuál fue la dicha más grande que te dio la poesía?

–La poesía me ha dado muchas dichas. En particular, me ha permitido encontrar personas, viajar, conocer culturas, abrir la mente y el corazón; entender que hay tantas maneras de explicar el mundo como personas hay en él.

Viajar con la poesía te torna más empático. Te saca del centro y te invita a ver desde la mirada del otro. Cuando alguien se obstina en una verdad única y acabada, viendo el mundo desde un solo punto de vista, viajar te demuestra que hay tantas verdades como lugares desde donde se mira.

He llegado a sitios no turísticos y he sido recibida con amor. Como siempre digo: todo el mundo sonríe en el mismo idioma y las lágrimas de todos son saladas. En un mundo tan beligerante, descubrir esa humanidad compartida es una dicha inmensa.

Una vez, en una tribu de África donde la gente blanca suele ser rechazada, me recibieron como a una más. Me dijeron que era un alma africana con nombre americano. Entre cantos y tambores, me integraron en su comunidad. Fue sublime.

Esa vivencia se transformó luego en un artículo en la revista Womawords. Allí hablaron de mí como alguien que atravesaba la jungla literaria con celo poético: un celo capaz de cruzar el Nilo, el Támesis y hasta el golfo de la poesía. El editor, Viso Chirasa, decía que yo era una voraz lectora y una audaz escritora.

También la poesía me vinculó con pueblos originarios de América. En Guatemala me dieron una constancia de identidad primigenia: me nombraron Salvia Azul. Para ellos soy su hermana, o como dicen los mapuches: su lamien. Todo esto fue posible por estar modelando la palabra para que sea un nexo entre los seres humanos.

–¿Cómo empezaste a trabajar con mujeres y personas con discapacidad?

–Mi trabajo sobre los derechos de la mujer y los grupos con discapacidad comenzó hace muchos años. Soy docente de profesión. Empecé muy joven, a los 20 años, y trabajé en contextos rurales y urbano marginales. Allí uno ve cosas que en otros contextos no se perciben: desigualdades naturalizadas, violencias invisibles. Vi la necesidad de generar espacios posibles para ellas.

En una de las escuelas, una de mis ideas fue trabajar poesía con las madres que dejaban a sus hijos y se quedaban esperando afuera. Eran mujeres de los cortaderos de ladrillos, muchas indocumentadas, algunas analfabetas. Me decían que cómo iba a trabajar poesía con personas sin acceso formal a la cultura. Pero lo hicimos.

Trabajamos con poetas como Rosario Castellanos, Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño, Ida Vitale, Sor Juana Inés de la Cruz. Lo hacíamos desde la oralidad. Ellas se animaron a poner su propia voz. Hicimos un taller con la Asociación de Mujeres contra la Violencia, en Córdoba. A través de la poesía empezaron a poner en palabras lo que les atravesaba: la violencia de género, la postergación, el dolor.

La literatura fue un medio para que encontraran su propia plenitud. También fue así con personas con discapacidad. La palabra puede ayudar a vivir mejor.

–¿Qué vínculo ves entre poesía, política y derechos humanos?

–Es una red. No se puede pensar a la poesía descomprometida de los derechos humanos. La poesía no es inocente. Siempre dice algo, incluso cuando parece no decirlo.

En las dictaduras, los poetas fueron perseguidos. No por lo que nombraban literalmente, sino por lo que insinuaban: porque hacían pensar, incomodaban, despertaban ideas. Como dice el poeta, la poesía es un arma cargada de futuro. La poesía es revolución.

–Has ganado premios internacionales, incluso con textos escritos en quechua. ¿Existe el poema perfecto?

–He tenido la alegría de que algunos poemas hayan sido premiados. Mi primer libro, una novela, ganó el sexto lugar del Premio Excelencia Europea en Italia. También un poema en quechua fue elegido entre los 30 más bellos del mundo por Ediciones Nobel. Pero creo que el poema perfecto no existe. El poema perfecto es el que le impacta al que lo lee, no el que está mejor construido gramaticalmente.

Uno de mis poemas, “Yuyariway”, cuenta la historia de una joven que busca a un guerrero valiente. Termina diciendo: “Te recuerdo, recuérdame”. Un poema llega al alma sin necesidad de ser “perfecto”. La perfección está en cómo pinta el alma de quien lo lee.

–¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Por qué?

–Provengo de una familia absolutamente lectora. Mi abuelita materna, Isabel, era poeta. Publicaba en el diario Los Principios, aquí en Córdoba. Mis padres eran grandes lectores. Teníamos una biblioteca inmensa en casa.

El primer regalo que recuerdo fueron 350 poesías para niños. Tenía 4 o 5 años y me leían a Neruda, Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou. Muy pronto, ya quise leer por mí misma. Creo que antes de ser escritor, uno debe ser un excelente lector. Me sorprende que haya colegas que no han leído a los clásicos de la poesía. ¿Cómo podés decirte escritor si no sos lector? En mi caso, la escritura nació de la lectura. No fue una imposición. Era el hábito familiar, amoroso, cotidiano. De ahí nace todo.

***

El poema conecta. Une las diversidades, los tiempos. Nos enseña a comprender el presente y también nuestro futuro. Los poemas son un hábito, una forma de vida. Los lentes que nos colocamos los poetas trascienden culturas y nacionalidades. Como la poesía de Karina que sirvió y sirve para arrancar sonrisas y salvar vidas, adhiriéndoles conocimiento.

Sofía Gómez Pisa es periodista y escritora. Escribe la newsletter "La batalla cultural" domingo de por medio por Ornitorrinco.