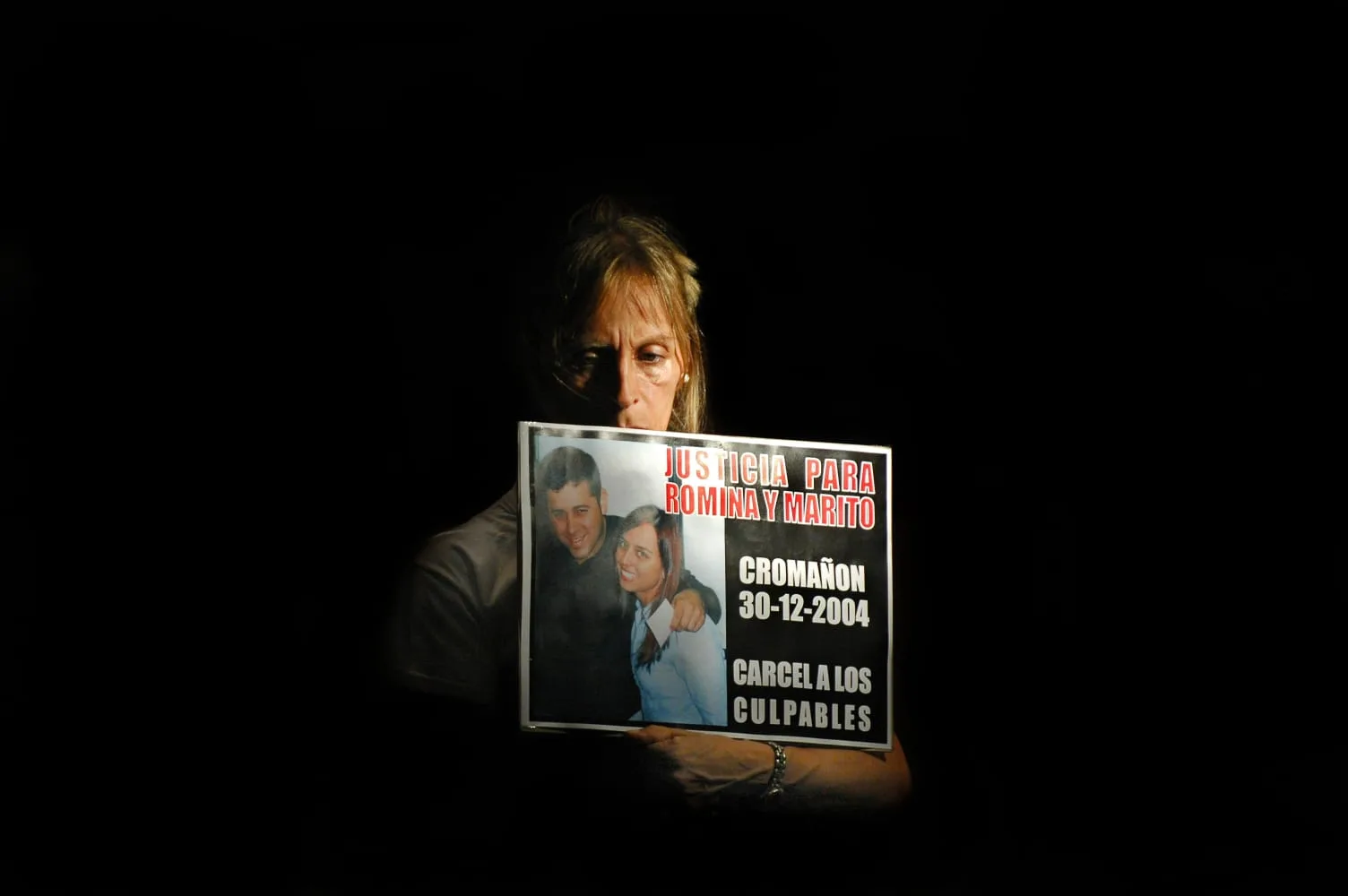

El 30 de diciembre de 2004, el boliche República Cromañón se convirtió en el escenario de una de las masacres más dolorosas de la historia argentina. Aquella noche, 194 personas perdieron la vida y cientos más quedaron marcadas para siempre por el horror y la negligencia que envolvieron ese episodio. Lo que comenzó como una noche de celebración para los jóvenes, terminó siendo un grito colectivo de justicia que, dos décadas después, sigue resonando con fuerza. Cromañón no fue un accidente: fue el resultado de un entramado de corrupción, abandono y avaricia que puso en riesgo a miles de personas en un lugar donde la seguridad no era prioridad.

En este contexto, Facundo Martínez Reyes y Luciano Frangi escribieron Cromañón, las cenizas siguen ardiendo, un libro que no solo revisita la masacre desde una perspectiva histórica, sino que también rescata las voces de quienes sobrevivieron y de quienes aún luchan por mantener viva la memoria. La obra es una mezcla de investigación rigurosa y relato humano que busca incomodar, interpelar y, sobre todo, generar reflexión.

Desde Ornitorrinco entrevistamos a Facundo Martínez Reyes para conocer más sobre este proyecto, sobre los desafíos de escribir un libro que aborda tanto dolor, y sobre la responsabilidad que significa narrar una historia que todavía duele, pero que es imprescindible contar. Esta conversación es un intento más por entender Cromañón no como una cicatriz cerrada, sino como una herida que nos recuerda lo que está en juego cuando se ignoran las vidas en nombre de la negligencia y la ambición.

“En 2018, Lucho, con quien había estudiado en Tea, me escribió para proponerme un proyecto. Ya habíamos terminado la carrera hacía algunos años, y él tenía ganas de hacer un libro. Me invitó a acompañarlo. En ese momento, teníamos material en bruto: algunas entrevistas que él había hecho y algunas cosas que yo tenía, sin saber que terminarían formando parte de un libro. Hay algo que nos unía a todos los que compartimos ese rango etario, Lucho tiene 44 y yo tengo 42: muchos de nosotros tuvimos gente cercana, familiares o amigos, que estuvieron allí, en Cromañón. De alguna manera, todos nos vimos tocados por esa tragedia”.

Y agrega: “A medida que avanzábamos, se fue dando de forma natural la inclusión de los protagonistas en primera persona. Esto no solo ocurrió en los capítulos sobre los sobrevivientes y cómo vivieron su salida del lugar, sino también en los capítulos que abordaban el ámbito político. En esos años, fue una legisladora porteña que había trabajado en el espacio de Aníbal Ibarra quien le dio voz a lo que sucedió en ese entramado político durante el juicio político a Ibarra”.

Cromañón, Las cenizas siguen ardiendo emerge como un testimonio necesario para mantener viva la memoria de una tragedia que marcó a toda una generación. Es un libro dirigido, en palabras de sus autores, “a las nuevas generaciones”.

Como si fuese una digna obra de Svetlana Aleksiévich, está estructurada a partir de voces en primera persona: sobrevivientes, familiares de las víctimas y actores políticos que fueron testigos o partícipes del entramado de responsabilidades que condujeron al incendio del boliche República Cromañón. Este enfoque otorga al texto una fuerza emotiva que va más allá de los datos duros, permitiendo adentrarse en las vivencias y emociones de quienes cargan con las cicatrices, tanto físicas como emocionales, de ese evento. Nunca hay que olvidar que, una gran parte de las víctimas de aquella noche, murió por haber salido del lugar y volver a entrar para salvar vidas.

Uno de los grandes aciertos del libro es su capacidad para contextualizar la tragedia dentro de un sistema colapsado por la corrupción y la negligencia. La figura de Omar Chabán, dueño del local, aparece entrelazada con las omisiones de las autoridades municipales de la época, encabezadas por Aníbal Ibarra, en una red de complicidades que permitió que Cromañón operara bajo condiciones inseguras. Sin embargo, los autores no se quedan en el señalamiento, sino que abren el debate sobre las responsabilidades colectivas y las fallas estructurales que hicieron posible la tragedia.

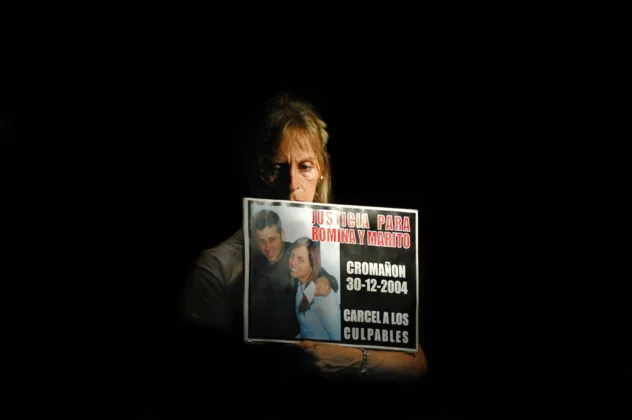

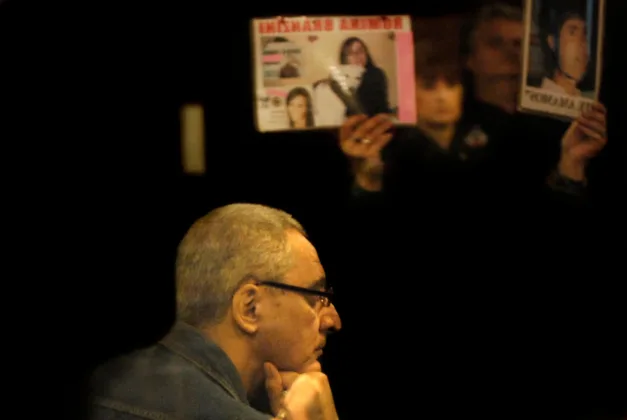

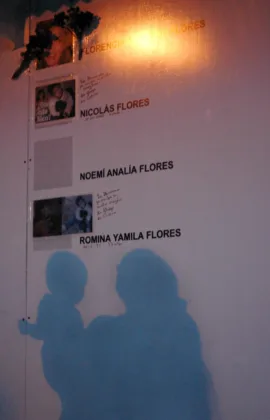

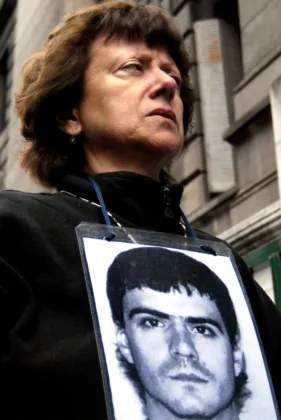

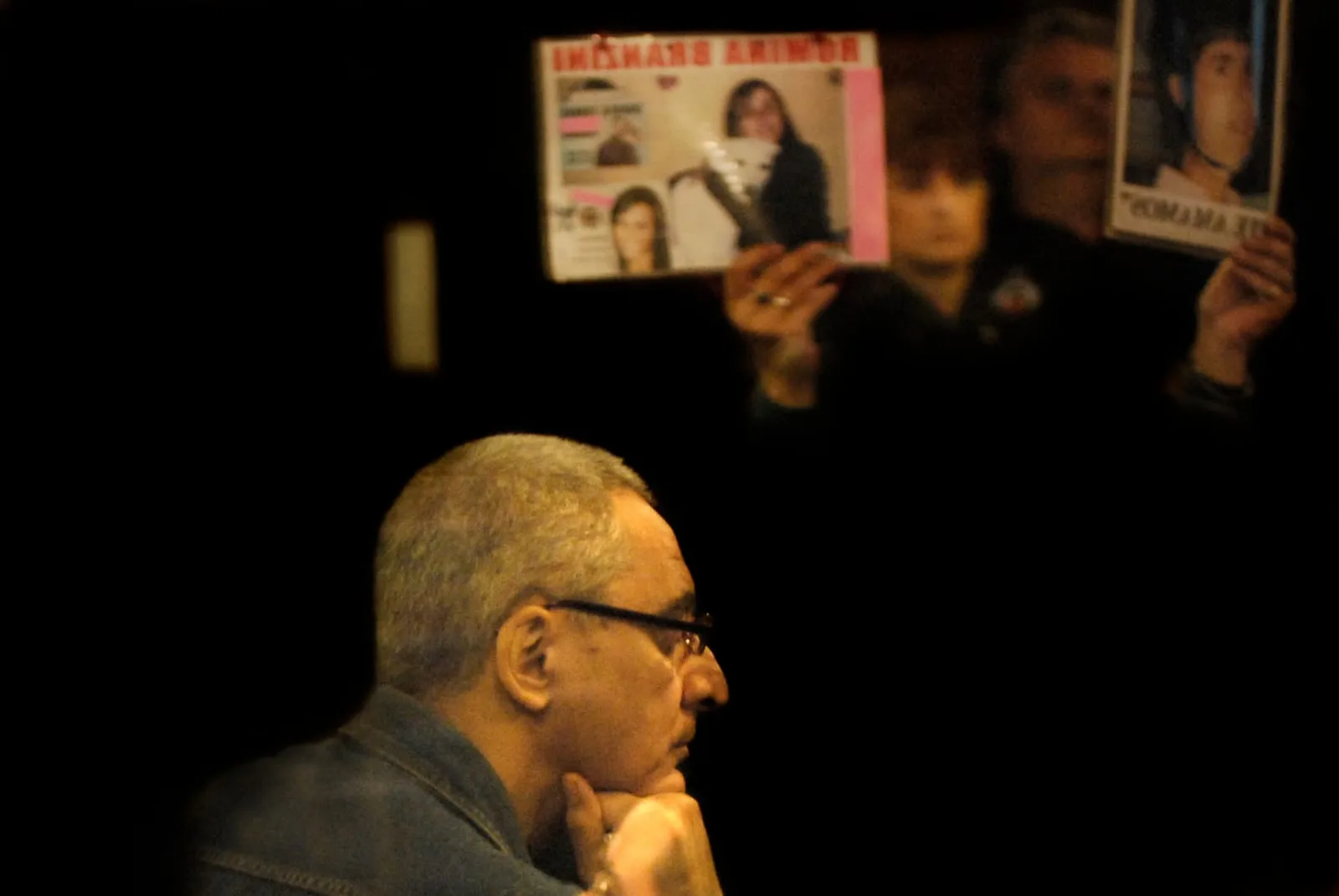

El libro no solo narra el horror de aquella noche, sino que también ilumina las luchas posteriores: los juicios, los reclamos de justicia y las formas en que los familiares y sobrevivientes encontraron en la militancia por la memoria una forma de procesar el duelo.

-¿Masacre o tragedia?

-Facundo: Fue una masacre. Decimos ‘tragedia’ porque lo que pasó fue trágico, y porque comunicacionalmente se utiliza ese término para referirse a la cantidad de muertos que se llevó Cromañón. Pero la realidad es que fue una masacre. Si analizamos quiénes incidieron, cómo lo hicieron y de qué manera se dio todo, no quedan dudas.

La cadena de responsabilidades comienza con los controladores corruptos que habilitaron el lugar en 1997, sigue con la policía cómplice de esas habilitaciones y con la permisividad que permitió que el boliche operara con muchísima más gente de la que debía. Chabán, por su parte, aunque abría las puertas a bandas jóvenes e incipientes, también cerraba los portones de emergencia para que nadie ingresara sin pagar y, además, aceptaba funcionar con habilitaciones irregulares que él mismo gestionaba dentro de un sistema corrupto.

-En medio de la rosca política.

-Está la figura de Aníbal Ibarra, quien intentó depurar el cuerpo de inspectores corruptos, pero no logró implementar un sistema eficiente de control. Esa falta de control terminó dejando expuesto el problema estructural. Y, al mismo tiempo, la situación toca las entrañas del poder: Carlos Grosso, ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, había sido el responsable de nombrar a los inspectores que luego Ibarra removió. Esa decisión generó tensiones internas en la política, ya que Grosso no solo perdió a sus inspectores, sino que también utilizó esa pérdida para cargarle facturas políticas a Ibarra.

Es un entramado enorme y complejo, donde las responsabilidades no son solo omisiones o errores, sino actos intencionales y conscientes que terminaron creando las condiciones para lo que sucedió en Cromañón. No fue un accidente; fue el resultado de decisiones negligentes y corruptas que llevaron directamente a la muerte de 194 personas.

-¿Por qué este libro está destinado a nuevas generaciones?

-Lo que hicimos con el libro fue contar prácticamente desde cero, porque no comienza en la noche de la tragedia, sino tiempo antes, para comprender cómo llegamos a Cromañón. Quiénes éramos los que estábamos allí, o los que podríamos haber estado, y por qué el público de esos recitales interactuaba con las bandas como lo hacía en ese momento. El libro tiene mucho contexto porque es imposible explicar a Cromañón solo con lo que pasó esa noche. Si nos limitábamos a contar únicamente lo que ocurrió ese día, quedaría como una tragedia aislada.

-Pero lo que pasó fue mucho más profundo.

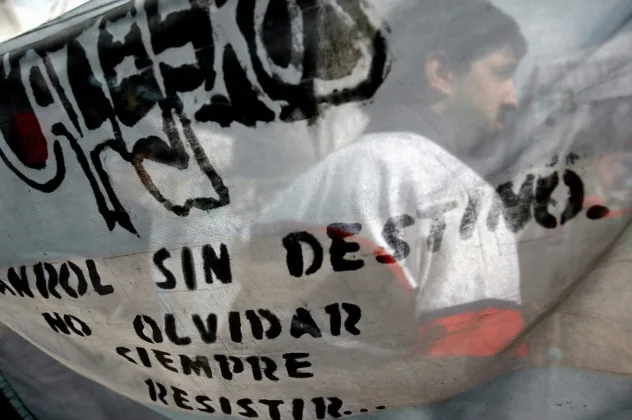

-Cromañón es el resultado de una cadena de irresponsabilidades que nos llevaron a esa tragedia, por supuesto, pero también de una historia social y política que nos transportó hasta ese lugar. Veníamos de los años 90, de la crisis del 2001. Los que íbamos a recitales, especialmente de este tipo de música —el rock barrial, o el llamado ‘rock chabón’—, formábamos parte de una cultura que giraba en torno al ‘aguante’.

En ese contexto, después de un quiebre absoluto de la sociedad, el público buscaba ser protagonista de los shows y de los movimientos culturales en general. Esa necesidad de protagonismo también explica ciertas prácticas, como el uso de bengalas en los recitales, y por qué nos exponíamos a estar en lugares que, muchas veces, nos ponían en riesgo.

-¿Existe aún hoy un estigma con las bandas de Rock Chabón?

-En ese momento, muchos músicos salieron a criticar el movimiento del ‘rock chabón’ o ‘rock barrial’, describiéndolo como algo menor, inconsciente o desconsiderado. Creo que esto responde a dos cuestiones principales. Por un lado, está el conservadurismo que, aunque parezca contradictorio, también se da en el arte. Incluso los artistas que se posicionan como progresistas suelen adoptar actitudes conservadoras, especialmente cuando ya están consolidados en la industria.

Por otro lado, está el rol de la industria musical. En ese entonces, nosotros llamábamos ‘caretas’ a las bandas que, de alguna manera, se vendían: aquellas que hacían letras diseñadas para vender discos, firmaban con grandes discográficas y buscaban un lugar en el comercio. En contraste, nosotros preferíamos las bandas que contaban lo que pasaba en los barrios, lo que vivíamos los pibes de nuestra edad. Esto también incomodaba a la industria, porque salía del canon comercial y ponía en escena las historias del ‘pibe llano’, el que venía del barrio. Esa ruptura con las reglas del mercado cultural terminó siendo penalizada con estigmatización.

-¿Este estigma se amplificó después de la masacre a raíz de lo ocurrido en Cromañón?

-Rápidamente empezaron a circular relatos que buscaban culpar al público: que los pibes estaban drogados, que había una guardería en el baño. Todo esto no sólo desdibujaba lo que realmente ocurrió, sino que también reforzaba prejuicios hacia la juventud de aquella época. Era una forma de decir que lo que pasó en Cromañón ‘les pasó por algo’, como si los que hacían las cosas bien estuvieran inmunes a tragedias como esta.

Al final, ese discurso no solo estigmatizó a los jóvenes que asistieron al recital, sino también a toda una cultura y a la música que escuchábamos en ese momento. Fue una forma de invisibilizar la realidad que esas bandas intentaban contar y de minimizar las responsabilidades de quienes realmente deberían haber evitado la tragedia.

-El peso de lo que sucedió esa noche recayó más en el público y en Callejeros que en el poder político.

-Si revisás el archivo, te das cuenta de que, en su momento, el foco estuvo puesto casi exclusivamente en identificar quién había prendido la bengala. Si bien hay una responsabilidad en el acto de encender una bengala dentro de un boliche, la realidad es que absolutamente todo estaba mal. Desde quien permitió que alguien ingresara con una bengala hasta los que, según contamos en el libro, aparentemente eran allegados a la banda y se encargaban de introducir las bengalas para luego repartirlas entre el público.

Había un nivel de inconsciencia enorme. Claro, todos podemos coincidir en que prender una bengala fue un acto equivocado, pero el problema de fondo —el entramado de responsabilidades y la corrupción que permitió que Cromañón funcionara en esas condiciones— iba mucho más allá de la persona que encendió ese fósforo. Sin embargo, era más cómodo centrar la atención en eso, reducir todo a un solo culpable.

-Y también en las familias que reclamaban por justicia.

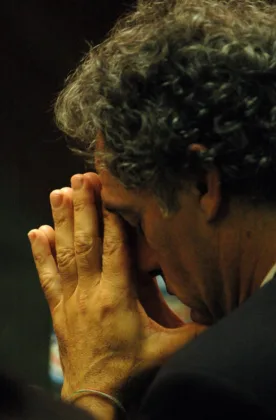

-De hecho, hay un episodio emblemático relacionado con esto: el caso del abogado Iglesias, padre de uno de los chicos que falleció esa noche y quien llevó adelante varias la querella relacionada con Cromañón. Este hombre investigó profundamente el entramado de poder detrás de la tragedia. En un momento, comenzaron a circular rumores, de procedencia dudosa y claramente interesados, que señalaban a su hijo como el responsable de haber encendido la bengala. Fue un intento más de desviar la atención y simplificar una realidad que era mucho más compleja y profundamente arraigada en la corrupción y negligencia sistémicas.

-¿Qué pensás sobre la revictimización constante que existe con los sobrevivientes y sus familias, que tienen que patear todo el tiempo los despachos de la Legislatura porteña para que declaren vitalicia la reparación?

-Eso está vinculado a la instrumentalización política que rodeó la tragedia. La pelea entre Aníbal Ibarra y lo que en aquel momento era el germen del PRO se convirtió en un campo de batalla político. Ibarra enfrentó un juicio político y fue destituido, algo que se aprovechó políticamente para fortalecer el armado del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, un proceso que culminó años después con Mauricio Macri como presidente. En ese contexto, se hicieron múltiples promesas, incluida una ley para proteger a las víctimas y sobrevivientes. Sin embargo, cuando el PRO tomó control de la legislatura, con un Jorge Telerman cooptado políticamente, esas promesas quedaron desdibujadas. La llegada de Macri al poder marcó el abandono definitivo de lo que se había prometido.

-Y apelar al desgaste emocional que implica someterse a recordar lo sufrido.

-A 20 años de la tragedia, muchos aún deben someterse a juicios penales y trámites burocráticos cada tres años para demostrar lo que vivieron y padecieron. Esto incluye estudios médicos y pericias psicológicas realizadas décadas después, cuando muchas de las secuelas físicas ya no son evidentes. Sin embargo, el daño psicológico sigue vigente: la tragedia dejó profundas heridas emocionales que nunca se cerraron, como evidencia el suicidio de 17 jóvenes en los años posteriores. Llegar a los 20 años de esta masacre, sin haber dado a las víctimas ni justicia plena ni el cierre emocional que necesitan, es algo que nos interpela como sociedad. Es una barbaridad que, lejos de sanar, mantiene viva la herida.

Periodista (TEA-Universidad de Concepción del Uruguay) y fotógrafa (ETER); especialista en Transnistria y conflictos congelados del espacio postsoviético. Soy productora y docente en TEA&Deportea, escribo en Página 12 y co-conduzco el programa O Sea Digamos por Loto Stream.