A simple vista, la superficie del Golfo Nuevo parece un espejo turquesa y calmo. Pero a las alturas, sombras oscuras rompen la uniformidad del oceano y se multiplican con un ritmo inesperado. Este invierno, durante el primer censo aéreo de la temporada 2025, científicos del Cesimar-Conicet contabilizaron 2.110 ejemplares de ballena franca austral (Eubalaena australis), entre ellas 826 crías. Se trata de un récord absoluto en los 25 años que se viene realizando esta actividad.

El dato es mucho más que una cifra. Confirma que, a pesar de los obstáculos, miles de ballenas logran completar su migración desde las aguas frías del Atlántico Sur hasta las más cálidas del litoral brasileño, donde se reproducen y dan a luz.

Rutas invisibles

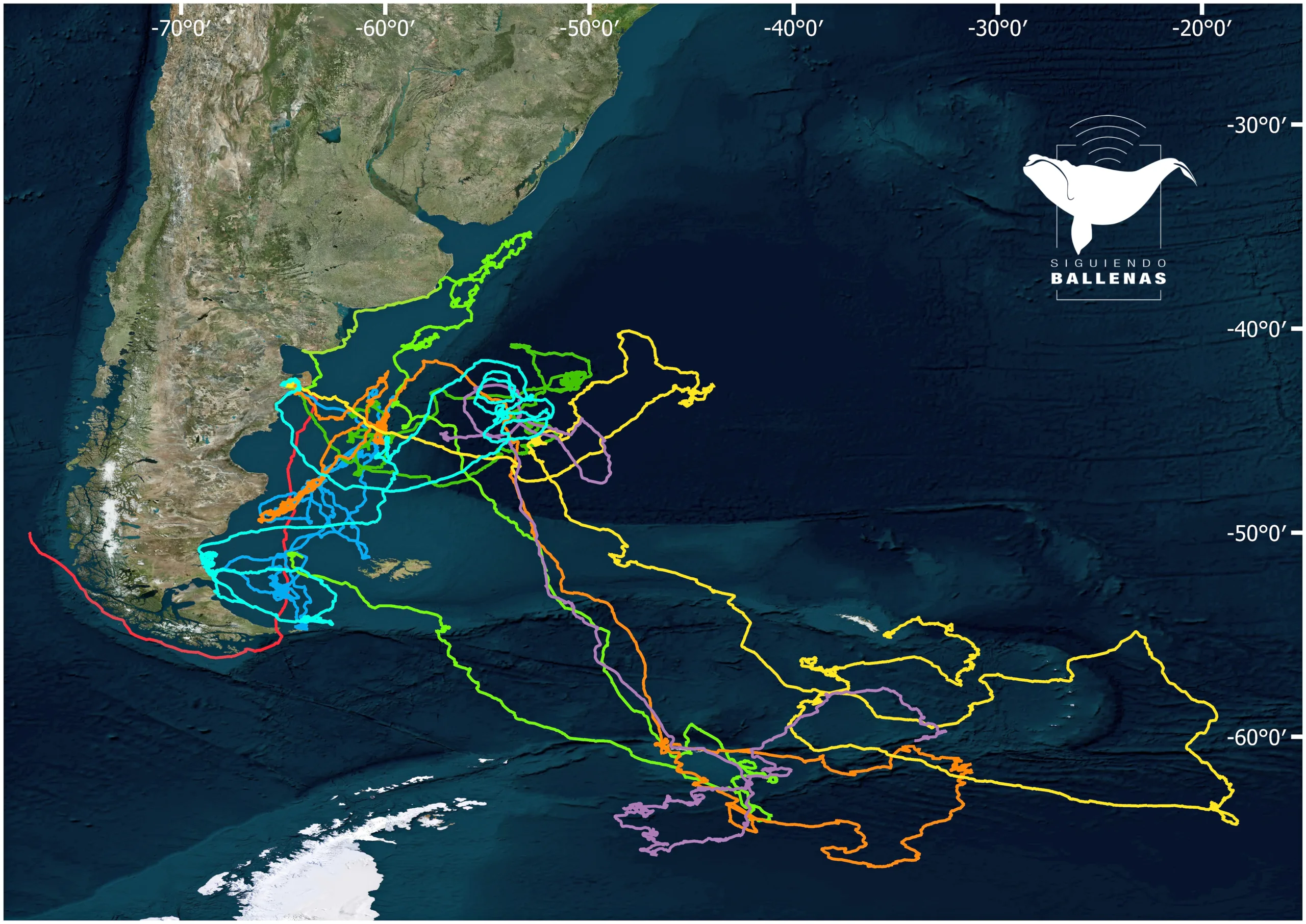

El censo aéreo es apenas una parte del trabajo. Para reconstruir los recorridos completos de las ballenas, los investigadores utilizan dispositivos de rastreo satelital que, como un GPS marino, transmiten posiciones cada vez que el animal asoma a la superficie.

“Los transmisores que utilizamos se fabrican en Estados Unidos y envían información a la constelación de satélites ARGOS. Según la cantidad de satélites disponibles, la precisión puede variar desde cientos de kilómetros hasta unos 200 metros. Por eso a veces aparecen posiciones en tierra en los mapas”, explicó Santiago Fernández, investigador del CENPAT-CONICET e integrante del proyecto Siguiendo Ballenas.

El funcionamiento incluye además un detalle clave: “Estos dispositivos poseen un sensor de salinidad que detecta si el dispositivo está sumergido o en superficie. Solo cuando la ballena sale a respirar o se encuentra en superficie, este sensor se activa y transmite datos. Eso ahorra batería y aumenta la duración del seguimiento”, agregó Fernández.

La aplicación de los transmisores es otro capítulo delicado del trabajo científico. Antes de colocarlos, los dispositivos se esterilizan y se selecciona cuidadosamente a la ballena. Debe estar en buen estado corporal, no tener heridas y, en caso de hembras con cría, que la cría ya tenga al menos dos meses de vida. Una vez elegido el individuo, el equipo se acerca en embarcación y aplica el implante en el lomo, el área que más se expone fuera del agua.

El monitoreo no termina allí. Durante la temporada, los investigadores buscan reencontrarse con los animales cada siete días para registrar su comportamiento y fotografiarlos desde drones o cámaras. Gracias a estas campañas, lograron seguir a ejemplares como Antares, una hembra instrumentada años atrás que volvió a Península Valdés con una nueva cría.

Sobre la duración de los dispositivos, Fernández precisó: “En este proyecto usamos dos tipos. Los de corta duración que permanecen alrededor de un mes, y los de larga duración, que pueden transmitir en promedio unos 200 días. Incluso tenemos uno que sigue emitiendo hace casi un año. Están construidos en acero quirúrgico y diseñados en una sola pieza, lo que minimiza el impacto. Cuando se desprenden, se hunden en el océano y no generan contaminación significativa”.

Los hallazgos de Siguiendo Ballenas no dejan de sorprender. Se comprobó que las hembras con cría suelen dirigirse a aguas profundas, mientras que los individuos solitarios prefieren la plataforma continental. También se descubrió que utilizan diferentes áreas de alimentación durante su migración: desde la plataforma y el talud hasta zonas subantárticas como el Mar de Scotia y el Mar de Weddell. Incluso hubo un registro extraordinario de una ballena que cruzó hacia el Pacífico por el sur del Cabo de Hornos. “Estos hallazgos confirman lo valioso que es mantener proyectos de largo plazo, ya que nos permiten descubrir procesos que solo se revelan con el paso de los años”, remarcó Fernández.

Gracias a esta tecnología, los científicos saben que las rutas migratorias no son lineales: varían por corrientes marinas, disponibilidad de alimento o fenómenos climáticos extremos. Cada señal enviada desde el océano suma un punto en el mapa de un viaje milenario.

El proyecto Siguiendo Ballenas se convirtió en una referencia internacional en el estudio de la especie. Desde 2014 instrumentaron 115 individuos y hoy reúne a instituciones de Argentina, Brasil, Dinamarca y Estados Unidos. Este estudio es financiado principalmente por el Office of Naval Research y por el National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos y también por organizaciones colaboradoras de Argentina, Brasil y EEUU. Además, cuenta con el aval de la Comisión Ballenera Internacional a través del Plan de Manejo y Conservación de la Ballena Franca del Atlántico Sudoccidental, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, las provincias de Chubut y Río Negro y la Prefectura Naval Argentina.

Cuando el río se vuelve trampa

El récord en la Patagonia contrasta con lo ocurrido en el Río de la Plata y el Paraná, donde en menos de 15 días se registraron tres muertes de ballenas: dos jóvenes Sei en Vicente López y Ciudad Universitaria, y una Jorobada en Zárate.

Las ballenas o cetáceos son especies oceánicas. Por eso sorprendió verlas en aguas bajas y arenosas. “No es frecuente que aparezcan en el Río de la Plata. Son animales que viven en aguas profundas”, explicó la Dra. Laura Prosdocimi, del Laboratorio de Ecología, Conservación y Mamíferos Marinos (LECyMM) del Museo de Ciencias Naturales (MACN-Conicet).

El hallazgo de las dos Sei no permitió demasiadas conclusiones, ya que estaban en avanzado estado de descomposición. -Mientras más horas pasan los animales muertos, más información se pierde-advirtió Prosdocimi. Agrega que además, al encontrarse cerca de zonas urbanas, representaban un riesgo sanitario para la población, por lo que no se pudieron realizar necropsias completas y se tuvo que proceder a retirar rápidamente el cuerpo. Aun así, se logró deducir la siguiente hipótesis: esta especie (Sei) se desplaza generalmente en grupos pequeños, por lo que una de las ballenas pudo haberse lastimado o desorientado, y la otra la siguió, terminando ambas en la misma situación.

El caso de la ballena Jorobada encontrada en el Río Paraná, a la altura de Zárate fue distinto. Su cuerpo presentaba lesiones compatibles con un choque. “Lo que creemos es que el animal vino enganchado en una embarcación de carga”, señaló Prosdocimi, recordando que no es la primera vez que se registran este tipo de colisiones ya que los barcos navegaban cerca de sus rutas migratorias.

El naturalista Miguel Iñíguez, presidente de la Fundación Cethus, explicó que las condiciones del río son desfavorables para su supervivencia: “En agua dulce, cualquier lastimadura en su piel es más propensa a infecciones y la flotabilidad disminuye, lo que obliga a los animales a gastar más energía para respirar”. A esa vulnerabilidad se suma un obstáculo físico: los bancos de arena del Río de la Plata. Estas formaciones naturales han ido en aumento con los años por la sedimentación de los ríos Paraná y Uruguay, reforzada por actividades humanas como el dragado y la deforestación en las cuencas. Lo que para las embarcaciones es un riesgo de encallar, para las ballenas puede convertirse en una trampa mortal.

A su vez, Iñíguez lo vincula también con un fenómeno de mayor escala: el crecimiento poblacional tras la prohibición de la caza comercial en 1956. “Hoy hay más ballenas en el Atlántico Sur, y eso aumenta la probabilidad de encontrarlas en situaciones conflictivas”. Estos eventos siempre coinciden en que se dan durante los meses de plena migración (junio y julio), hipótesis que explicaría la aparición de tres casos en tan corto plazo.

Los especialistas coinciden en que no hay una única explicación.Carla Fiorito, veterinaria especialista en patología de mamíferos marinos en el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (Cesimar-Conicet), enumera un abanico de causas posibles: enfermedades, debilidad, choques con barcos, contaminación, redes de pesca o incluso el uso de sonar (tecnología que usa ondas sonoras para detectar objetos bajo el agua). “Cada necropsia abre una ventana: no solo nos acerca a la causa de muerte, sino también a la historia de vida del animal”.

Oxigenadoras del planeta

Los investigadores insisten en que la conservación depende tanto de la ciencia como de la sociedad. En Argentina existe un Plan de Acción Nacional de Conservación de Mamíferos Marinos, pero también hay una recomendación clave para la ciudadanía: ante un varamiento, no acercarse, no tocarlo y dar aviso inmediato a Prefectura. “No hay que tocar a los animales porque hay enfermedades que se transmiten, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos en caso de que estén vivos”, alertó Iñíguez. A su vez, La Fundación Cethus a través de sus investigaciones, asesora a los gobiernos para implementar medidas de prevención y promover áreas marinas protegidas.

El dato récord de Puerto Madryn recuerda que la historia de las ballenas no se reduce a los episodios trágicos. También es la de una especie que se recupera y que respira para el planeta. A través de sus rutas marinas, estos gigantes del mar cumplen funciones vitales: transportan nutrientes entre diferentes ecosistemas y favorecen el crecimiento del fitoplancton, uno de los principales productores de oxígeno.

“Las ballenas cumplen un rol fundamental en la oxigenación de la Tierra”, resume Iñíguez. Y quizá por eso, cada sombra oscura que se dibuja en el agua desde un avión es, también, una promesa de futuro y un recordatorio para repensar cómo nos relacionamos con el río, el océano y los seres que los habitan.

También podés leer: “ESQUINA LIBERTAD:15 AÑOS CONSTRUYENDO PUENTES”

Agustina Gesto es periodista.