Ninguno conocía el museo, yo tampoco conocía el café. El Museo Evita, su confitería, fue el punto de encuentro. “Es un lugar sensato entre tanto…”, entre tanto café de especialidad se me ocurrió para completar. Enfrente tenía sentado a Pablo Penchaszadeh, alguien de quién seguramente escucharon hablar si siguieron el viaje que hicieron los científicos del CONICET en colaboración con el Schmidt Ocean Institute (SOI).

Entre toda la bola de noticias que generaron los streams arriba del buque RV Falkor Too en las aguas del Cañón de Mar del Plata, hubo algunas que hablaron de quien fue mi compañero de café durante casi dos horas. Un hombre de 81 años que fue tutor de tesis de once de los treinta científicos argentinos que estuvieron arriba del barco, que al no poder superar las pruebas físicas necesarias para sumarse a la expedición como investigador, tuvo que ganar un concurso del SOI. El premio era ser el único artista a bordo.

Así, entonces, y de manera muy resumida: mentor, científico y artista, todo en uno y maquinando al mismo tiempo como para consagrar una vida, se me ocurre. Pero es vaga esa idea.

Quizás no íbamos ni tres minutos de charla cuando Pablo se emocionó por primera vez. Porque todo eso es mucho, evidentemente, pero también era mucho su historia, su exilio y la generación de científicos que se fue expulsada del país, al igual que él, luego de la Noche de los Bastones Largos. 29 de julio de 1966, dictadura de Juan Carlos Onganía. De todas formas, su partida forzada llegaría recién en 1975. La última alerta fue el secuestro de la decana de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, María del Carmen Maggi, en mayo de ese año. Por el momento, no quiso hablar de eso. Ya había estado llorando mucho aquel día por ese tema.

¿De qué hablamos entonces? ¿Sobre qué podíamos charlar antes de caer en los temas repetidos que ya habían aparecido en todos los portales donde él había dado entrevistas? Tampoco quiso conversar sobre la situación crítica que atraviesa la ciencia argentina, el desfinanciamiento y otros problemas urgentes. Sí, etcétera. No es por minimizar el tema: “Claro que hay que decirle que no al desfinanciamiento de la ciencia, que hay que pedir que se actualicen los presupuestos, pero me cansé de repetir slogans. Me canso de repetirme a mí mismo”, acotó Pablo, sin la necesidad de dar más explicaciones.

De ahí en adelante prácticamente no tuve que hacer preguntas. Sobraban.

-Mirá, te cuento algo: cuando llegué a Venezuela, exiliado, estaba tratando de conseguir trabajo como sea. Fijate qué casualidad que justo estaban buscando un biólogo marino en la Universidad Simón Bolívar. Imaginate lo que era ese lugar. El calorcito, la arena, el agua clara. Imaginate los bichos que había. Imaginate… Trabajaba al lado del mar, a treinta minutos de Caracas. Había gente brillante. Un grupo de profesores solía reunirse en un salón a pintar y a mostrar lo que hacía cada uno. Un día me preguntaron si yo pintaba y me dijeron que les llevara algún cuadro mío. Pasó un tiempo. El salón estaba vacío y me tenía que ir, dejé tres cuadros apoyados y me fui. Volví y ahí estaban mis pinturas y los profesores…

Esos ojos verdosos se volvieron a poner brillosos y algo rojos, rojizos. Por alguna razón, Pablo me estaba contando un recuerdo que lo hacía emocionarse. Y si bien es de hacerlo fácilmente (me lo dijo y lo noto), parece que esta memoria en particular ocupaba un espacio destacado en su vitrina de cuadros, de imágenes, de vidas que cada persona tiene adentro. En su cabeza, en su corazón o en cualquier órgano en el que se puedan almacenar ese tipo de cosas.

Logró recomponerse.

-Y me dicen: “Pablo, ¿estos cuadros son tuyos?”. Les encantaron esos cuadros, les encantaba lo que yo hacía. No era que simplemente me toleraban lo distinto, porque los argentinos y los venezolanos son distintos. Yo era muy distinto a ellos. Era más, les gustaba el hecho de que fuera diferente, de que me haya criado en otro país, que mi cultura sea la que es. “Nos tenés que hacer una exposición”, y la hicimos. El día de la muestra vino el rector, Ernesto Mayz Vallenilla: “Pablo, esto es lo que queremos para nuestra universidad: profesores apasionados por la ciencia, pero que además tengan una gran formación humanística”.

De nuevo la emoción.

Hasta ese momento, lo que podía llamarse charla se parecía bastante a una entrevista. Después, no sé bien qué fue. Pablo me pidió que apagara el grabador de mi celular, con el que hasta entonces había registrado cada segundo de nuestra conversación. De lo que él hablaba. Poco después me señaló, con un gesto casi casual, que al otro lado de la cafetería estaba el famoso de la familia: su hermano, Víctor Penchaszadeh, uno de los creadores del “índice de abuelidad”, clave para la recuperación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura.

Algo famoso se hizo Pablo en las últimas semanas. Se lo dije, me ninguneó.

Vamos con una segunda introducción. El oficio lo demanda: hoy Pablo Penchaszadeh es director -y fundador- del Laboratorio de Ecosistemas Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Durante su exilio, además de pasar por Venezuela, vivió un tiempo en Copenhague gracias a una beca. Le ocurrió algo cada vez más inusual: los profesores que tuvo en la capital danesa eran los mismos que había leído durante su formación en la UBA.

A lo largo de su carrera participó en más de 300 publicaciones sobre investigación marina en Argentina, muchas de las cuales resultaron fundamentales para que la reciente expedición viral del CONICET pudiera llevarse a cabo. También reunió su propia historia y la de otros colegas que, como él, debieron dejar el país, en el libro Exactas Exiliada (2016).

***

Sus pinturas tienen mucha textura y poca literalidad. Admitió que le piden mucho azul. Varios de sus “azulitos” fueron un regalo para los tripulantes del Falkor, tanto para los investigadores argentinos como para el resto de los profesionales de nacionalidades diversas. Un manojo de obras eran requeridas por el Schmidt (SOI) de manera obligatoria, una en específico, que tenía como destino Seattle, Washington.

Por suerte se hizo amigo de un finlandés que le llevaba de todo. Papeles, cartones y hasta tapas de inodoro para que pintara, porque no podía parar y tenía mucho mar, y muchos días, por delante. Pintó 58 cuadros arriba del barco.

Amigos. Pablo demuestra ser alguien amigable. De cada persona de la que habló, lo hizo con un grado de atención con la que comúnmente se suele hablar de un amigo o de un familiar. El capitán del barco, una periodista, un profesor. Sus amigos, de nuevo, saben que si pasan por una playa se tienen que llevar un puñadito de arena en una bolsa para dársela a Pablo. Él la usa para sus pinturas y sabe diferenciar qué granitos de qué lugar del mundo utilizó en tal o cual cuadro.

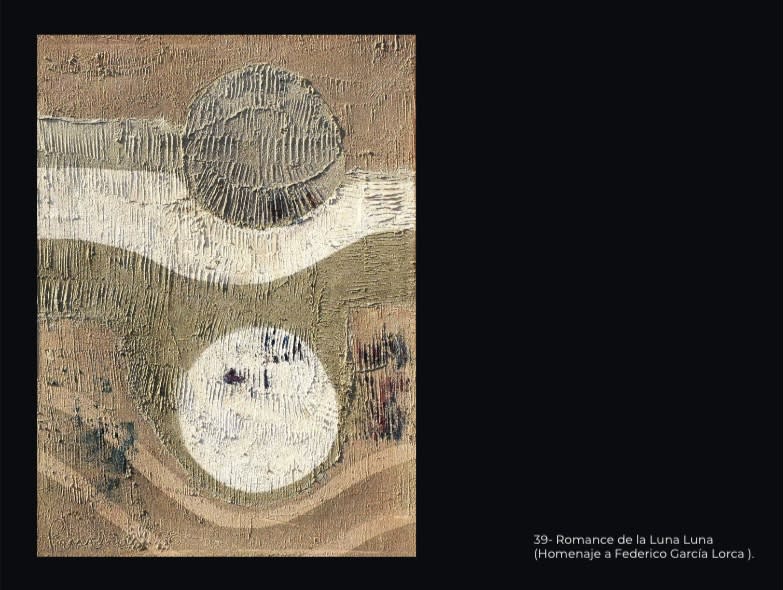

Romance de la Luna Luna, es esa obra suya que lo preocupa. Quiere quedarse tranquilo, antes de morir, de que va a quedar en buenas manos, en un lugar en el que la cuiden. La hizo en 1980, todavía en Caracas. Es un homenaje a García Lorca. “Hay personas que ven el cuadro y me dicen que es una pena que se haya manchado con los años. Eso es algo que me enferma, la ignorancia”. La mancha no es una mancha, evidentemente. Representa la sangre del poeta español derramada después de su fusilamiento. Más allá de esta pintura en particular, confesó saber que tiene un museo en su casa. Su composición no es intencional sino que es el resultado de todas las piezas de arte que le fueron regalando con los años. Descubrió que varias tienen un valor excepcional, como es el caso de algunas vajillas nativas de una tribu del Río Orinoco que se las obsequió en el exilio.

***

El café y los scones, que parecían ser parte de su ritual, estaban intactos. Pablo me insistió en que comiera y tomara algo, quizá para que la merienda improvisada no quedara como un simple adorno en la mesa o para obligarnos a hacer una pausa, aunque fuera de unos segundos. Yo no pude terminar mi scon. Nunca me había pasado. No es que sea fanático de esa masa, pero tengo que estar realmente mal de la panza para dejar comida en el plato cuando como fuera de mi casa. Coincidimos, al menos, en que el café estaba rico.

De pronto había silencio en la confitería, el silencio que puede haber en una ciudad a las ocho de la noche. Al comienzo de la charla aturdían el resto de las mesas, todas ocupadas y charlatanas. Ahora solo quedábamos nosotros, quizás alguna persona más, pero tan sigilosa en comparación con nuestro rincón que no la retuve.

-Una periodista me entrevistó hace poco. Me dijo que yo ya había hecho todo en la vida y me preguntó si me quedaba algo por hacer. “Todo”, le dije.

Mi medio scon miraba a Pablo desde la misma perspectiva que yo, que estaba sentado. Él se paró a ponerse el buzo. Faltaban varias semanas para el comienzo de la primavera.

-”¿Cómo que todo?”, me volvió a preguntar. “Todo, nena”, le dije. “To-do”, es una palabra corta, son dos sílabas nada más.

Joaquín Benitez Demark es periodista. Escribe el newsletter "La sociedad del rebote" miércoles de por medio.