Esta historia empieza acá ⬇️

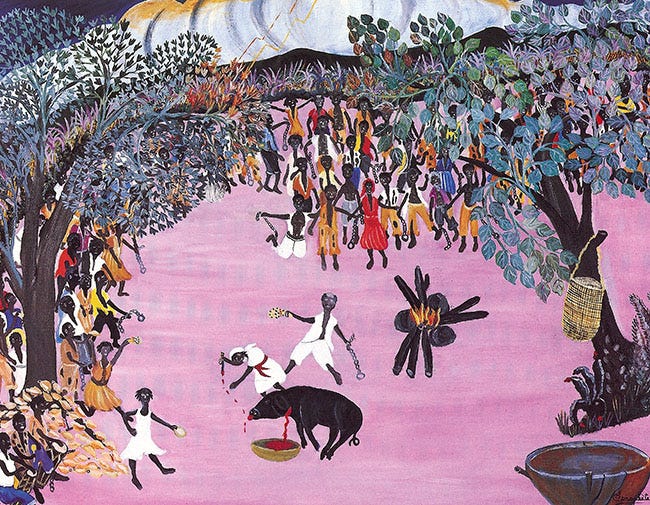

La noche del 14 de agosto de 1791, el cielo sobre Saint-Domingue parecía desgarrarse. Los truenos resonaban como tambores de guerra y la lluvia caía con violencia sobre el bosque de Bois Caïman, al norte de la colonia. Entre la espesura, cientos de esclavizados se movían en silencio, a riesgo de su vida, convocados por algo más fuerte que el miedo: la promesa de libertad. En el centro del claro, iluminada por el fuego y la tormenta, estaba Cécile Fatiman, sacerdotisa vudú, hija de una mujer africana esclavizada y de un príncipe corso. A su lado, el houngan Dutty Boukman. Esa noche, mientras la tempestad rugía, Fatiman alzó un machete y, poseída por el espíritu de Èzili Dantò, sacrificó un cerdo negro. Su sangre se mezcló con la tierra y fue compartida en un pacto colectivo. Quien bebiera de ella se comprometía a la rebelión, a incendiar plantaciones y a destruir el sistema que los había reducido a mercancías humanas. Fue más que un ritual: fue el inicio de una revolución que cambiaría para siempre la historia de América.

Para entender la magnitud de ese acto hay que imaginar el contexto brutal de Saint-Domingue, la colonia más rica del imperio francés y, al mismo tiempo, uno de los lugares más violentos de la Tierra. A fines del siglo XVIII, era el motor económico del Caribe y de Europa. De sus plantaciones salía cerca del 40% del azúcar y más del 60% del café consumidos en el continente europeo. La prosperidad de Francia se sostenía sobre el trabajo forzado y la muerte sistemática de cientos de miles de personas arrancadas de África. En 1791, la isla tenía una población de alrededor de 600.000 habitantes, de los cuales el 87% eran esclavizados. Apenas un 8% eran blancos -divididos en la élite de los grandes plantadores y comerciantes, llamados grands blancs, y los petits blancs, artesanos y trabajadores pobres- y un 5% eran libertos o personas libres de color, algunos de los cuales incluso poseían tierras y esclavos. La sociedad estaba estratificada hasta el extremo, atravesada por un racismo feroz que convertía la piel y el linaje en destino.

La vida en las plantaciones era insoportable. Los esclavizados trabajaban jornadas de hasta veinte horas, bajo un régimen de castigos crueles que incluía mutilaciones, violaciones y ejecuciones públicas como advertencia. La mortalidad era tan alta y la tasa de natalidad tan baja que la población solo podía sostenerse mediante importaciones masivas de cautivos africanos. Entre 1764 y 1787 llegaban cada año entre diez mil y veintiocho mil personas a la isla, pero hacia 1789 la cifra superaba los cuarenta mil. El sistema no solo explotaba: devoraba vidas a un ritmo industrial. Para los amos, los cuerpos eran piezas reemplazables en la maquinaria de la riqueza colonial. En ese escenario, el levantamiento no era una opción ideológica, sino una cuestión de supervivencia.

En ese clima de terror y desesperación, Bois Caïman se convirtió en algo más que un espacio físico. Era un punto de encuentro donde distintas etnias africanas, que hablaban lenguas diferentes y habían sido separadas deliberadamente para evitar que se organizaran, lograron forjar una comunidad de resistencia. El vudú, demonizado por los colonizadores, funcionó como un lenguaje común y una red espiritual que permitía la coordinación política. La ceremonia liderada por Cécile Fatiman y Dutty Boukman fue, en realidad, una asamblea secreta disfrazada de rito. Mientras los colonos dormían convencidos de su poder absoluto, en el bosque se sellaba un pacto que haría temblar los cimientos del mundo esclavista.

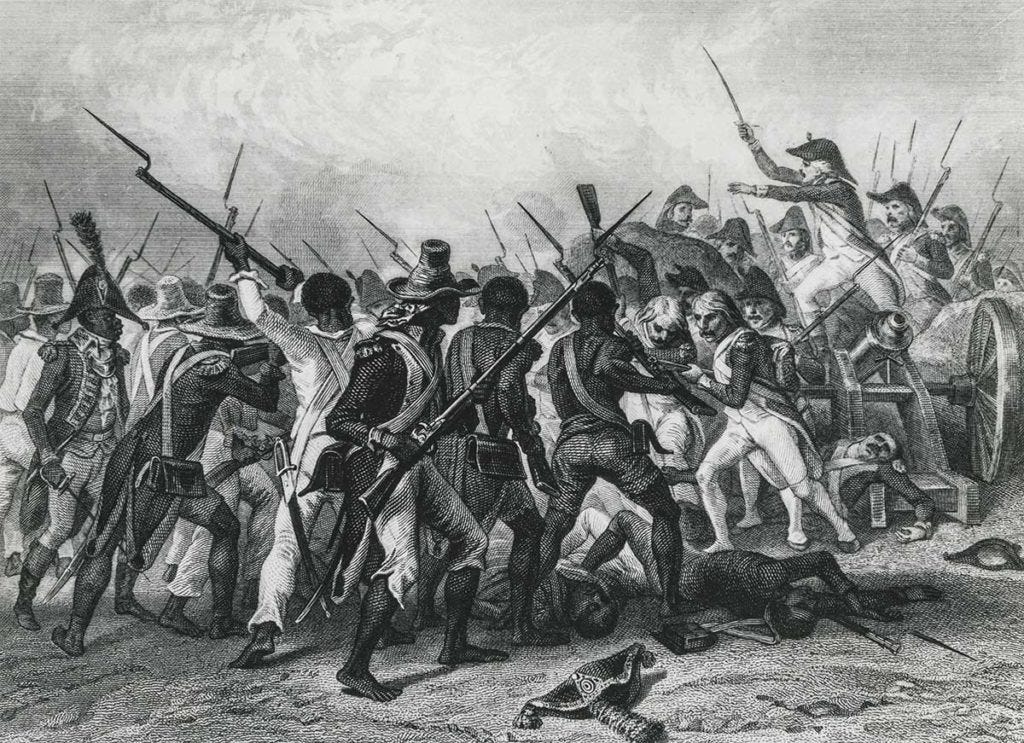

Los días siguientes confirmaron que no se trataba de un gesto simbólico. Apenas una semana después del ritual, las primeras plantaciones ardieron en Limbé. La rebelión se extendió como pólvora: miles de esclavizados se sumaron a la insurrección, destruyendo ingenios azucareros, quemando campos de caña y enfrentando a las milicias coloniales. En menos de dos semanas, la economía más próspera del Caribe estaba en crisis. Se calcula que más de 200 plantaciones de café y 200 ingenios azucareros fueron destruidos, con pérdidas millonarias para la élite francesa. Los amos, acostumbrados a pensar en los esclavos como seres sin voluntad, descubrieron de golpe su error: quienes habían sido deshumanizados se levantaban ahora como sujetos políticos, con estrategias, liderazgos y una visión de futuro. La violencia de la respuesta colonial fue feroz, pero la revuelta ya era incontenible.

La historiografía oficial durante mucho tiempo minimizó el papel de Cécile Fatiman, reduciéndola a un personaje folclórico o incluso negando su existencia. Sin embargo, testimonios de la época recogidos por Antoine Dalmas y otros cronistas confirman su rol central. Fatiman no solo dirigió el ritual, sino que encarnó la alianza entre espiritualidad y lucha política. En una sociedad profundamente patriarcal y racista, que relegaba a las mujeres negras a la doble opresión del género y la esclavitud, su liderazgo fue una irrupción radical. Su figura, hoy reivindicada por movimientos feministas y afrodescendientes, demuestra que la Revolución Haitiana no fue solo una guerra de hombres armados, sino también un proceso donde las mujeres jugaron un papel fundamental en la organización, la comunicación y la resistencia cotidiana.

La Revolución Haitiana que comenzó en Bois Caïman se prolongó durante trece años, hasta culminar en 1804 con la proclamación de la independencia y la abolición definitiva de la esclavitud. Fue la primera república negra del mundo y el único levantamiento de esclavos que logró fundar un Estado libre. Su impacto fue inmenso: inspiró a otros movimientos anticoloniales en América y sembró el pánico en las potencias esclavistas. Estados Unidos, temeroso de que la rebelión se replicara en su propio territorio, se negó durante décadas a reconocer a Haití. Francia, humillada por la derrota, impuso en 1825 una deuda de 150 millones de francos como “compensación” por la pérdida de su “propiedad”, una cifra equivalente a miles de millones de dólares actuales. Esa deuda hipotecó el futuro del país y se convirtió en una forma de castigo económico por haberse atrevido a ser libre.

El legado de Bois Caïman sigue vivo. Cada año, comunidades haitianas y de la diáspora conmemoran la ceremonia como un acto fundacional. En un mundo donde las cadenas ya no son de hierro, pero sí de deuda, racismo y explotación, la historia de Cécile Fatiman resuena como un recordatorio de que la espiritualidad puede ser también herramienta política. La combinación de fe, organización y deseo de libertad que aquella noche encendió el bosque desafía aún hoy a quienes intentan reducir la lucha a estadísticas o a relatos oficiales. Bois Caïman no fue un mito, sino una revolución nacida de la necesidad, sostenida por el coraje y marcada por la sangre de quienes se negaron a seguir siendo mercancías.

Periodista (TEA-Universidad de Concepción del Uruguay) y fotógrafa (ETER); especialista en Transnistria y conflictos congelados del espacio postsoviético. Soy productora y docente en TEA&Deportea, escribo en Página 12 y co-conduzco el programa O Sea Digamos por Loto Stream.