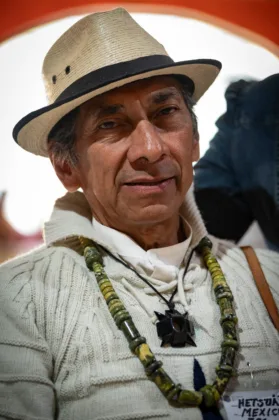

“Traemos la voz, traemos el corazón”, dice Silvio Ayala Pacheco, presidente de la Organización de Naciones Originarias (ONO), al abrir la ceremonia que se celebra allí, en El Tejar, departamento de Chimaltenango, Guatemala. Habla con esa cadencia de los que han dicho lo mismo muchas veces y saben que cada vez es la primera. “Traemos la vida para el sacrificio agradable para nuestro pueblo”. No se oye grandilocuencia. Se oye trabajo.

Continúa: “No tenemos fronteras, pero este sistema levanta fronteras, mata a los hermanos y se disputa la Madre Tierra. Algunos hablan de propiedad privada. Para nosotros, el principio de la propiedad privada nace del despojo de los territorios de los ancestros. Allí comienza toda esta multiplicidad de conflictos fomentada únicamente por la ambición de poder y el egocentrismo. Y eso es occidental, no es nuestro”.

El primer sonido que da lugar a la ceremonia no es de bronce ni de tambor. Es un raspado áspero sobre un caparazón de tortuga. Un ayotl. Lo frotan con un palo. El ruido sale grave, como si alguien arrastrara una llave sobre una puerta vieja que insiste en no abrir. El golpe vuelve, más seco, y en la sala de techos bajos hay un movimiento mínimo: cabezas que se inclinan, manos que descansan sobre el regazo. Silencio.

En la mesa, un mantel impecable. Encima empiezan a dejar cosas: un libro con dedicatoria, una prenda bordada, un cuenco de barro con una grieta fina que parece un relámpago detenido. No son souvenirs. Son pruebas de existencia. México deja algo, Perú deja algo, alguien de Guatemala pide una firma y levanta un papel con ambas manos como si pesara. A cada objeto lo acompaña una frase y a cada frase, un gesto breve. Hay solemnidad.

“Lamentablemente, esas metodologías y teorías ideológicas eurocéntricas han alienado a nuestra pobre clase dirigente en todos los continentes. Muchos hablan de esas teorías y las defienden, pero no se miran en el espejo, no miran lo que hemos sido nosotros. Nuestras civilizaciones han sido madre, y han sido procesos civilizatorios reales y ejemplares”, refuerza Silvio.

Santos Teodoro Ixcoy Zárate se presenta como “coordinador general”. Dice que es la primera vez que los pueblos originarios tienen este espacio para hablar y convivir como hermanos. Pide que se viva la cultura hoy y mañana, que se la viva en serio, con el cuerpo. Hay una princesa -la princesa nacional de las cuatro culturas- que sonríe con una timidez antigua. Su corona luce leve, pero parece pesar. Les da la bienvenida “al país de la eterna primavera”. Habla de identidad, de idioma, de territorio. Cita el Popol Vuh: que todos se levanten y que nadie se quede atrás. A algunos se les afloja la cara, como si esa línea les hubiera puesto la espalda en su sitio.

Estuardo Alvarado González, viceministro de Interculturalidad de Guatemala, dice que el Gobierno llegó tras una lucha contra la discriminación, la corrupción, la impunidad. Dice que los pueblos -maya, xinka, garífuna, ladino- son pilares, que sin ellos no hay nación. Luego levanta la mirada y deja un diagnóstico sin metáfora: el mundo está degradando la vida, depredando la Madre Tierra. La cosmovisión originaria, dice, no es poesía: es una forma de defender lo vivo.

Los que escuchan asienten con la cabeza. No se aplaude mucho hoy. Se anota.

Habla Verónica Cifuentes Curín, werken mapuche. No tarda en entrar la palabra que pesa: militarización. Cuenta muertos. Dice que hay alrededor de cien presos: dirigentes, lonkos, machis. Dice ley antiterrorista. Lo dice como quien pone un ladrillo sobre otro: sin énfasis, pero con una claridad que lastima. No pide nada heroico. Pide que se entienda que defender el agua, las hierbas medicinales, lo que sostiene un modo de estar en el mundo, se volvió delito. En su boca, “autodefensa” no suena a consigna, suena a procedimiento para sobrevivir. Cierra con un grito que no es grito: “bien veces venceremos”. Los que la escuchan le responden bajo.

La Ley Antiterrorista de Chile fue sancionada en 1984 durante la dictadura de Augusto Pinochet y, aunque formalmente busca sancionar delitos cometidos con fines de causar terror en la población, en la práctica se ha utilizado de manera reiterada contra el pueblo mapuche en sus reclamos territoriales. Al ampliar las figuras penales, permitir juicios con testigos protegidos y aumentar las penas, esta ley se convirtió en un instrumento del Estado para criminalizar la protesta indígena, presentando las demandas por recuperación de tierras y autonomía como “amenazas a la seguridad nacional”, lo que refuerza la persecución política y judicial contra comunidades mapuches.

El ritual de las manos

Regresan los presentes. Se amontonan sobre la mesa como si cada objeto buscara su sitio en un mapa que no está dibujado. Alguien extiende un papel. Lo llama “declaración universal de los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Habla de 2007, de universal, de obligatorio. El papel hace una sombra leve sobre el mantel. La tinta azul, cuando toca el blanco, se vuelve gesto. Uno firma. Otro firma. No hay prisa. A cada firma le sigue un silencio. El documento, dicen, va a entrar en un archivo nacional, y cada delegación se llevará una copia certificada. “Que sirva como bandera de unión”. No hay gente de marketing aquí. No hacen slogans. Hacen actas.

A esa altura del día, la sala tiene la temperatura de las cosas que existen. Afuera el sol corta recto, adentro la gente se abanica con programas impresos. Un hombre en voz baja explica que no todos los países reconocen lo que ese papel dice: el derecho a gobernarse, a hablar en la lengua de crianza, a educar a los hijos sin pedir permiso, a cuidar la tierra como se cuida a una madre. Lo dice casi para sí, como quien reza después de comer.

Esto no empezó aquí. Lo que hoy se llama ONO se conformó hace varios años, en Cusco (Perú), en el Qoricancha, el templo del Sol. Allí se dijeron palabras parecidas y se encendió una idea con el filo de un cuchillo: “no somos pueblos ni tribus, somos naciones. Preexistimos a los Estados. No pedimos pertenecer”.

Allí, África se sentó con América Latina y algunos dijeron que aquello tenía la textura de una primera vez. Hubo un pronunciamiento, se habló de la Madre Tierra como se habla de una hija recién nacida, se marcó el 20 de agosto en el calendario como un día que debía significar algo y se dejó escrita la palabra que hoy vuelve a repetirse: autodeterminación. Lo que se fundó era menos una oficina que una forma de mirarse y de estar acompañado.

Por eso ahora, en Guatemala, el aire tiene esa vibración rara de continuidad: los que estaban, están; los que no, llegaron. Veintidós naciones en esta ronda, dicen. Nadie corrige el número en voz alta. No importa si son veinte o veinticinco. Importa que caben en una mesa larga y que todos aprendieron a decir “hermanos” sin empalagar.

En las orillas de la sala, un fotógrafo intenta captar el brillo de una tela; un niño mira el caparazón de tortuga como si fuera un artefacto de otro planeta; una mujer mayor acaricia el borde del cuenco partido y después deja la mano ahí, quieta, como si calentara agua. Hay dos formas de entender lo que pasa: como acto político o como acto familiar. Aquí nadie elige. Hacen las dos cosas al mismo tiempo.

La autodeterminación, en este lugar, no suena a artículo de una carta internacional. Suena a método de trabajo. Es esto: tomar decisiones con los que hablan la misma lengua de los abuelos. Es preguntarse cuánta tierra alcanza para que el hambre deje de ser hábito. Es reconocer al que sufre persecución en su país y no convertirlo en heroína de póster: darle un vaso de agua, preguntar por su familia, ofrecerle un lugar en la mesa. La ley antiterrorista, aquí, no es un código; es una cicatriz compartida. La pronuncia la mapuche y algunos la muerden por dentro.

En el fondo, alguien pide otra vez la firma de la declaración. Una mujer de Oaxaca se acerca. Sostiene el bolígrafo de una manera que parece antigua. Firma lento. Busca a otro con la mirada. Se abrazan. Nadie los mira mucho. Nadie les saca una foto. Los gestos que importan rara vez hacen ruido.

La autodeterminación de las naciones originarias es fundamental porque reconoce su derecho histórico a decidir sobre sus territorios, formas de gobierno, culturas y modos de vida sin imposiciones externas. Es una condición necesaria para reparar siglos de despojo, violencia y asimilación forzada. Garantizar la autodeterminación significa abrir camino a la justicia histórica, proteger sus territorios frente al extractivismo y permitir que sus proyectos de vida se desarrollen según sus propias cosmovisiones, fortaleciendo la diversidad cultural y política frente a un modelo homogéneo impuesto por los Estados.

Lo que se fue diciendo

En boca de la princesa, la discriminación no es un concepto: es un gesto malo que aprendemos a veces dentro de nuestras casas. “No nace de otros -dice-, nace del mismo pueblo.” La frase se queda vibrando como un mosquito al que nadie espanta.

En voz del Viceministro de Cultura Santos Estuardo Alvarado González, el apoyo del Gobierno suena a oportunidad, pero a nadie se le escapa el riesgo: el poder es cambiante, la voluntad política no dura si no se le arrima el hombro. En voz mapuche, la ley antiterrorista es una herramienta contra líderes y sanadoras. Habla de machis. Dice que si se pierde la hierba medicinal se pierde un idioma del cuerpo. En voz saharaui, la autodeterminación no es un lujo teórico: es una frontera que se corre a fuerza de paciencia y, a veces, a fuerza de funerales.

Alguien pronuncia águila y cóndor. A algunos eso les suena a postal; a otros les suena a pacto. De un lado y del otro del hemisferio, la imagen arma un punto de encuentro simple: lo de arriba y lo de abajo se tocan. Un anciano repite que esta es la cuna maya. Otro dice que el día, en el calendario, marca amanecer, anochecer y transformación. La palabra “transformación” no es un estribillo político hoy; es un verbo doméstico: cambiar el agua, mover la silla, regar la tierra.

No hay un mapa pegado a la pared, pero si lo hubiera el trazo sería urgente: Chimaltenango como centro, flechas hacia el sur y el norte, un punto en el Sahara que late sin tregua, una línea hacia la Araucanía, otra hacia Cusco, otra hacia Oaxaca. El mapa viviría perfecto en la cabeza de un niño: limpio, con colores planos, con un sol en la esquina.

Lo que queda

Cuando el ayotl vuelve a sonar, no cierra una ceremonia, abre otra. Los presentes siguen sobre la mesa. La declaración ya tiene tinta. Algunos se acercan de a uno y pasan la mano sobre sus nombres como para asegurarse de que no se evaporen. Afuera, el calor baja un grado.

La Asamblea -segunda, mundial- no es un logro pirotécnico. Es una afirmación tranquila. No dice “hemos ganado”. Dice “estamos”. No dice “la historia nos absolverá”. Dice “la historia la escribimos caminando”. No hay triunfalismos ni derrotismos. Hay, en cambio, un nosotros que hace pie en territorio, en lengua, en ritual, en papel firmado, en manos sucias de tinta.

Pasar de la resistencia a la existencia. Convertir el estar a la defensiva en un estar entero. No sólo sobrevivir. Vivir. Hacerse ver sin gritar. Hacerse oír sin pedir permiso. Esa es la promesa que se llevan, doblada en cuatro, en los bolsillos de las camisas, en las bolsas de mano, en un cuaderno donde alguien pegó con cinta la foto desenfocada de la mesa llena de objetos.

Antes de irse, una mujer joven le dice a otra: “mañana seguimos”. Y ahí está, quizá, el secreto. No hay épica de clausura. Hay continuidad. Un hilo que viene de lejos y que, si nadie lo corta, que seguirá.

También podés leer: “UN ARGENTINO EN NICARAGUA”

Periodista (TEA-Universidad de Concepción del Uruguay) y fotógrafa (ETER); especialista en Transnistria y conflictos congelados del espacio postsoviético. Soy productora y docente en TEA&Deportea, escribo en Página 12 y co-conduzco el programa O Sea Digamos por Loto Stream.